Mark的定义

在神经科学实验中,事件标记(Mark)是实现时间同步的核心手段,特别是在脑电(EEG)研究中,Mark 的精度直接决定了后续数据分析的有效性与科学性。

Mark的作用

在脑电实验过程中,Mark被用来记录特定实验事件或刺激呈现的准确时间点,并将其嵌入 EEG 信号的时间轴中。这种事件–信号的时间锁定机制,便于后期进行:

①事件相关电位(ERP)提取与分析

②刺激分类比较(条件效应分析)

③被试反应时间与神经响应时序对齐

Mark的实现方式

在基于脑电的实验中,通常采用E-Prime软件进行刺激呈现与 Mark控制。程序架构分为两部分:

结构编程(Structural Programming):通过E-Prime的时间轴设置,定义刺激的呈现顺序、持续时间、间隔等时空属性,确保实验流程严谨可控。

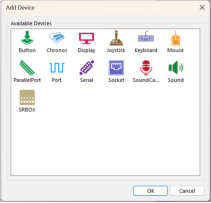

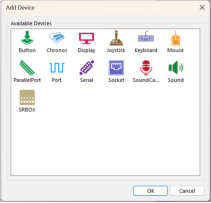

功能编程(Functional Programming):结合硬件同步接口(如并口、串口、网络TTL等),实现Mark信号的毫秒级输出,与EEG采集系统进行精准同步。

只有将Mark精准嵌入EEG时间轴,才能开展基于事件的信号分段与叠加分析。

Mark的种类

根据不同的实验需求,Mark主要分为刺激类别Mark、反应事件Mark和刺激编号Mark三种类型,它们在实验流程中的作用各不相同。

刺激类别Mark(必选)

定义:对每一个实验条件/刺激类别进行唯一编码,用于后期按条件对数据进行分段、叠加、统计。

应用:ERP、行为实验等大多数范式,必须打入刺激类别Mark。

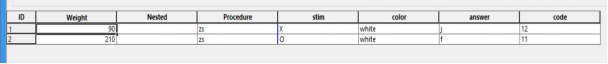

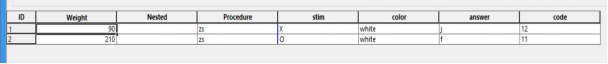

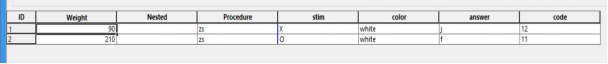

示例:研究“产品广告对购买意愿的影响”时,可定义:

条件 1:广告有干预(Mark=11)

条件 2:广告无干预(Mark=7)

由于“购买/不购买”本质上没有正确与错误之分,因此不需要反应事件Mark,仅需记录刺激类别Mark。

反应事件Mark(可选)

定义: 标记被试的反应信息,有两种类型:

反应正误Mark:直接标记被试反应正确(Mark=1)或错误(Mark=2)

反应按键Mark:在脑电中直接打上被试在探测界面中反应的实际按键标记(如j键(Mark=12);f键(Mark=11))

“反应正误Mark”:

作用:在实验过程中,系统可自动根据被试的回答是否正确,打上“正确”或“错误”标记,以便后期筛选正确或错误的试次进行分析。

打Mark方式:必须在被试反应后实时打入,通常置于刺激响应界面之后,通过 InLine 编程完成。

“反应按键Mark”:

作用:直接记录被试按下的具体按键值,而不判断正误。后期需结合行为数据进行数据分类。

打Mark方式:在被试按键瞬间打入,数据分析时需结合行为反应数据。

刺激编号Mark(可选)

定义:为每一个 Trial 编号,便于后期精确剔除异常数据。

打Mark方式:必须在每个 Trial 开始前打入,通常放在注视点(Fixation)之前,确保每个 Trial 均有独立编号。

示例:在分析行为数据时,若发现某个Trial的反应时间极端异常,可根据其编号(如Mark=70)找到对应的生理数据并剔除,以提高数据分析的可靠性。

常见的E-prime打mark形式有串口、并口和网卡这三种形式。

并口(Parallel Port):

优点:

①毫秒级的时间精度,系统延迟极低(适用于脑电等高时间精度的实验)

②支持灵活的事件标记功能,标记值的范围可以从0-255(出于标记规范与稳定性的考虑,值为0的标记不建议用于事件触发,因此实际应用中推荐使用 1–255 的标记值进行事件编码与分类)

缺点:

当前多数笔记本电脑已不再配备标准并行端口,因此无法直接支持通过并口打 Mark。

网卡(Network Card):

优点:

支持多台终端设备通过WiFi网络进行连接与数据同步,实现真正意义上的跨平台、跨设备实验方案。

无需依赖传统并口或专用硬件接口,只要处于同一局域网(LAN)内,系统即可完成以下操作:

①多台电脑同步接入实验系统

②多设备并行采集

③跨房间或远程布控实验场景

对电脑无特殊要求:无需专用接口或高配硬件,只需具备基本网络连接能力,即可快速部署实验,显著降低系统搭建门槛。

缺点:

虽然基于 WiFi 网络的组网方式提供了极大的灵活性与部署便利性,但其对网络环境的稳定性依赖较高,在部分对时间同步极为敏感的实验中,仍存在一定技术局限。

具体而言:

①无线网络在数据传输中可能出现延迟波动(jitter)或丢包,尤其在复杂或干扰较多的网络环境下;

②因此,不建议在如事件相关电位(ERP)、神经时间锁定类脑电实验中使用无线组网方案,以免对结果的时间精度和重复性产生影响。

串口(Serial Port):

优点:

在多种实验设备的事件标记需求中,串口作为传统又可靠的数据通信方式,具备良好的兼容性与适应性,尤其适合当前主流实验环境。

①广泛兼容,主流设备普遍支持:多数脑电仪、眼动仪、近红外脑成像仪等科研设备,均提供串口事件输入功能,便于在不同系统之间实现统一的事件标记协议,无需定制接口,降低集成复杂度。

②适配现代电脑,无需并口支持:随着现代笔记本电脑逐步取消并口接口,串口凭借其可通过 USB 转换器灵活接入的特性,成为在新旧设备之间桥接实验同步的理想选择。

缺点:

尽管串口因其良好的兼容性与现代适配性,在多种实验环境中被广泛采用,但在对事件同步精度要求较高的场景中,仍存在一定技术限制,科研人员需在部署方案时充分权衡。

①传输速率受限:串口通信采用逐位串行传输方式,其数据速率通常低于并口或网络通信协议。在需要高速传递大量事件标记或多通道并发处理的实验中,可能出现瓶颈。

②同步精度相对一般:由于通信延迟波动和串行处理特性,串口在毫秒级事件同步上的稳定性不如并口或硬件触发机制。

现在,我们已经了解了不同类型的Mark、应用场景及常见打标形式。在接下来的推文中,我们将一步步演示如何在E-Prime中正确打Mark,敬请期待!