NEURAL ORIGIN

事件相关电位(ERP):

从神经起源到认知成分的深度解析

当你看到一张熟悉的老照片,认出童年好友的瞬间;当你听到一句绕口令,琢磨其中逻辑的刹那——这些看似无形的“认知活动”,其实都在大脑里留下了电信号的痕迹。而有一种技术,能像“大脑的实时记录仪”一样,精准捕捉这些毫秒级的变化,它就是ERP(事件相关电位)。

什么是ERP?

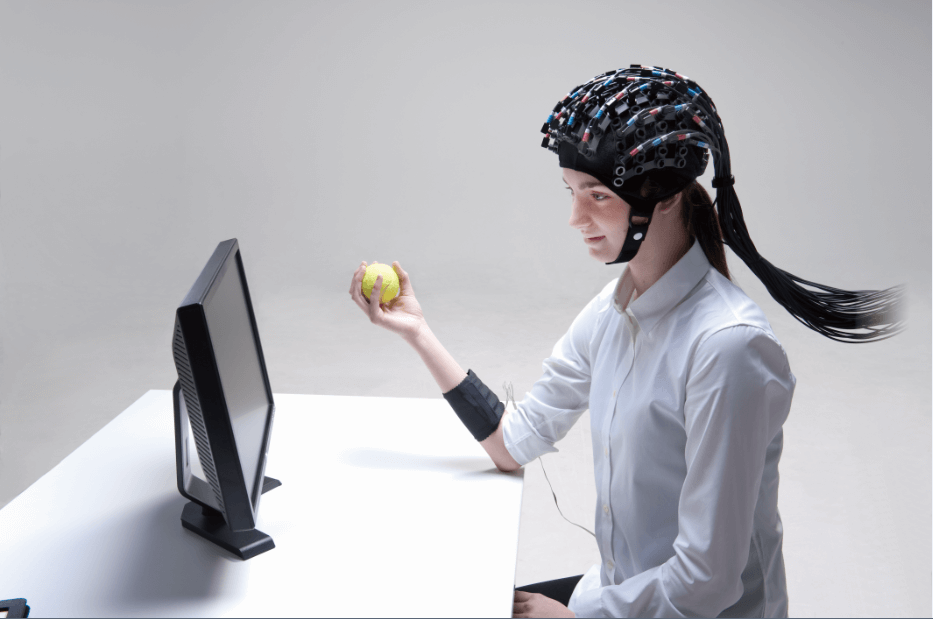

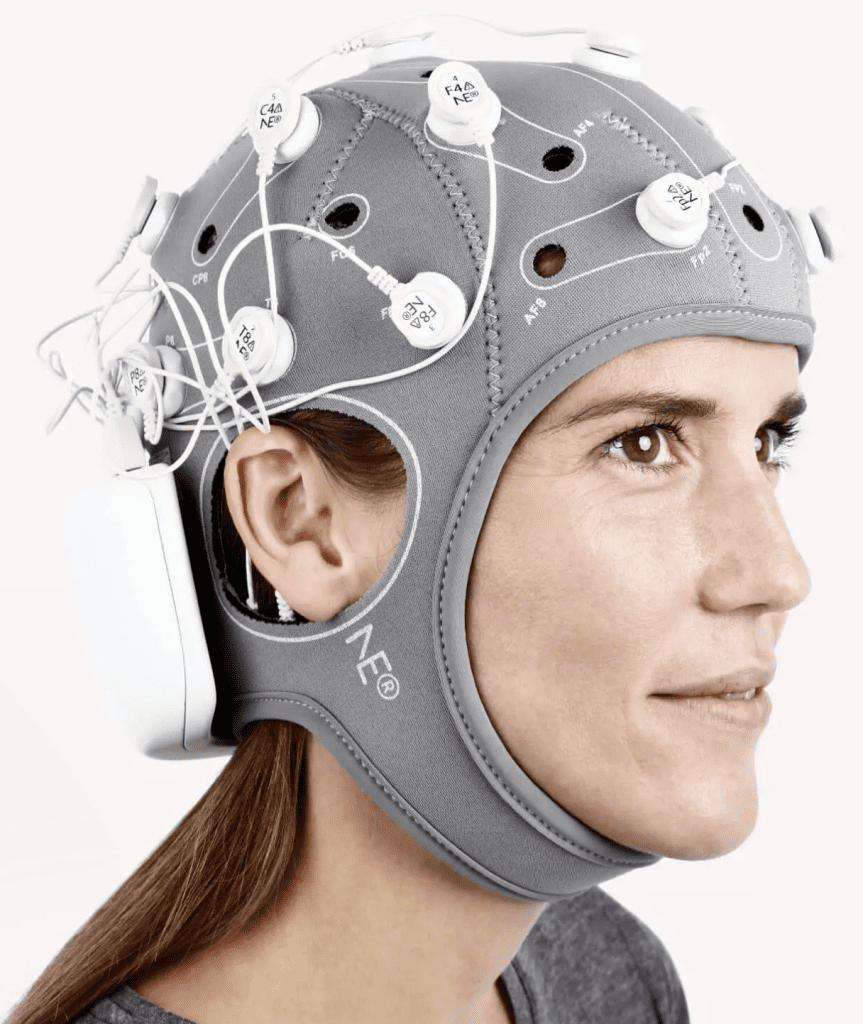

简单说,ERP是大脑对特定“事件”(比如看到一个词、听到一个声音、做出一个动作)产生的特异性电信号。这些信号藏在杂乱的脑电(EEG)中,需要通过技术手段“提取”出来,才能成为我们解读大脑活动的钥匙。

它最牛的本事是“时间分辨率”——能精确到毫秒级。比如,你看到“苹果”这个词,大脑用100毫秒识别它是文字,300毫秒联想到它的味道,这些细微的时间差,ERP都能清晰记录。这一点,连fMRI(功能性磁共振)都望尘莫及(fMRI的时间分辨率是秒级)。

ERP怎么“揪出”大脑的信号?

其实,单个事件引发的ERP信号非常微弱(只有几微伏,相当于千万分之一伏特),很容易被自发脑电、肌肉颤动、心跳等“噪音”淹没。就像在喧闹的菜市场里,想听清一个人说的话——怎么办?

答案是“叠加平均”:让同一个事件(比如反复看同一张图片)重复几十甚至上百次,把每次记录的信号叠加起来。这样一来,随机的“噪音”会相互抵消,而与事件相关的“有效信号”会不断增强,最终清晰地显现出来。

ERP的“家族成员”:每个波形都有特殊含义

ERP信号在头皮上表现为一系列正负波动的波形,通常以“极性(N 为负波,P为正波)+潜伏期(毫秒)”命名(如N100、P300)。根据潜伏期和认知功能,可将ERP成分分为外源性成分(早成分)与内源性成分(中、晚成分),前者主要与刺激的物理属性相关,后者则反映高级认知加工。

01.外源性成分:感觉输入的“早期印记”

外源性成分(又称早成分)通常出现在刺激呈现后的100ms内,对刺激的物理特征(如强度、频率、位置)高度敏感,不受个体主观状态(如注意力、动机)的显著影响,主要反映感觉系统的早期加工。

脑干诱发电位(BAEP/ABR):

潜伏期约1-10ms,源于脑干的听觉核团(如蜗神经核、上橄榄核),仅在听觉刺激下出现。其波形稳定(如I-V波),常用于评估听觉通路的完整性(如新生儿听力筛查、听神经瘤诊断)。例如,脑干诱发电位的V波潜伏期延长可能提示听神经损伤。

视觉P1与N1(早期视觉成分):

P1:潜伏期约80-120ms,主要分布在枕叶皮层(视觉区),波幅随刺激的亮度、对比度增加而升高,反映视网膜到初级视觉皮层(V1区)的早期加工。

N1:潜伏期约150-200ms,分布较P1更广泛,与视觉刺激的特征识别(如方向、颜色)相关。研究发现,当刺激出现在注意指向的位置时,P1和N1的波幅会显著增强——这表明早期感觉加工已受到注意的调控。

听觉N1(早期听觉成分):潜伏期约100-150ms,分布在颞叶皮层(听觉区),对声音的频率、强度变化敏感。例如,突然出现的声音会诱发更大的N1波幅,而重复呈现的声音则会导致N1逐渐减弱(即“习惯化”现象),反映听觉系统对新异刺激的快速检测。

02.中潜伏期成分:认知加工的“初级响应”

中潜伏期成分出现在刺激呈现后100-300ms,既受刺激物理属性影响,也与初级认知过程(如刺激识别、冲突检测)相关,是连接感觉输入与高级认知的“桥梁”。

N200(N2):潜伏期约200ms左右,分布因任务不同而变化(如额区、中央区),核心认知意义与“冲突监控”“刺激新奇性检测”相关。

在“oddball范式”(偶尔呈现与标准刺激不同的偏差刺激)中,偏差刺激会诱发额区N2,反映大脑对异常刺激的早期识别。

在“Stroop任务”(如用红色书写“绿”字)中,语义冲突会增强N2波幅,表明其参与认知冲突的检测与解决。

此外,N2还与反应抑制相关:在“Go/No-Go任务”中,当需要抑制优势反应(如对“No-Go”刺激不按键)时,中央区N2的波幅会显著升高。

P200(P2):潜伏期约150-250ms,广泛分布于头皮,与刺激的特征整合(如将视觉刺激的颜色、形状信息结合)和注意分配相关。例如,当刺激与任务目标相关时,P2波幅会增大,反映注意资源向相关刺激的倾斜。

03. 晚潜伏期成分:高级认知功能的“信号标记”

晚潜伏期成分出现在刺激呈现后300ms以上,几乎不受刺激物理属性影响,主要与注意、记忆、语言、决策等高级认知过程相关,是ERP 研究中最受关注的成分。

P300(P3):作为ERP中研究最广泛的成分之一,P300的潜伏期约300-600ms,主要分布在顶叶和中央区,可细分为P3a和P3b两个亚成分:

P3a:潜伏期稍早(约300-400ms),分布于额区,对新异刺激(如突然出现的无关声音)敏感,反映自动注意的转移(“朝向反应”)。

P3b:潜伏期稍晚(约350-600ms),分布于顶区,与“工作记忆更新”和“任务相关性加工”密切相关。在oddball范式中,偏差刺激(与任务相关)会诱发P3b,其波幅与刺激的意外程度正相关(越意外,波幅越大),潜伏期则与信息加工速度相关(加工越快,潜伏期越短)。

临床研究发现,阿尔茨海默病患者的P3b潜伏期延长、波幅降低,提示其认知加工速度与记忆更新能力下降;而精神分裂症患者的P3b波幅异常,则可能反映其注意与信息整合功能的缺陷。

N400:因约400ms出现的负波而得名,主要分布在中央-顶区和颞区,是语言加工研究的核心指标,尤其与“语义整合”相关。

在句子理解中,当句尾词与前文语义冲突时(如“他在咖啡里加了盐”),N400的波幅会显著大于语义连贯的句子(如“他在咖啡里加了糖”),且冲突越严重,波幅越大。

除语言外,N400还参与非语言的语义加工,例如图片-词语匹配任务中,当图片如(“猫”)与词语(“狗”)不匹配时,也会诱发N400,表明其反映了更普遍的 “概念间关联性” 加工。

发展心理学研究显示,婴儿在18个月左右即可对语义冲突产生类似N400的反应,说明人类的语义加工能力在语言发展早期就已萌芽。

晚期正成分(LPC):潜伏期约500-1000ms,分布广泛(顶区为主),与记忆提取和情绪加工密切相关。

在再认记忆任务中,被试对“见过的刺激”(旧刺激)的LPC波幅显著大于“未见过的刺激”(新刺激),这种“旧-新效应”反映了记忆提取的成功完成,波幅越大,记忆清晰度越高。

在情绪刺激加工中,负性情绪刺激(如恐惧面孔)诱发的LPC波幅大于中性刺激,表明其参与情绪信息的深度加工与评估。

错误相关负波(ERN/Ne):潜伏期约50-100ms(在错误反应后),分布于额中央区,是“行为监控”的核心指标。当个体意识到自己做出错误反应时(如按键错误),ERN的波幅会显著升高,反映前扣带回皮层对行为误差的快速检测。研究发现,焦虑个体的ERN波幅更大,表明其对错误的敏感性更高;而多动症患者的ERN波幅降低,则可能与其行为监控能力缺陷相关。

04.成分的复杂性:“一成分多功能”与“一功能多成分”

需要强调的是,ERP成分与认知过程的对应关系并非简单的“一对一”,而是存在双重复杂性:

一成分多功能:如N2既参与冲突监控,也与反应抑制相关;P300 既反映记忆更新,也与注意分配有关。这种多功能性源于认知过程的重叠性——同一神经环路可能参与多种任务。

一功能多成分:如“语义加工”不仅涉及N400,还可能激活P2(早期特征提取)和LPC(深度整合);“注意调控”则可能影响P1、N1、P2等多个成分。

因此,解读ERP数据需结合具体实验设计(如任务类型、刺激特性),通过控制变量法排除混淆因素,才能更准确地推断其认知意义。

ERP与人类认知的“实时对话”

从神经起源来看,ERP是大脑皮层锥体细胞同步活动的宏观体现,是神经元群体“集体智慧”的电信号印记;从认知成分来看,从早期的P1、N1到晚期的P300、N400,每个波形都是解开感知、注意、语言、记忆之谜的钥匙。尽管存在空间分辨率的局限,ERP凭借其毫秒级的时间精度,至今仍是研究认知过程动态机制的“黄金标准”。

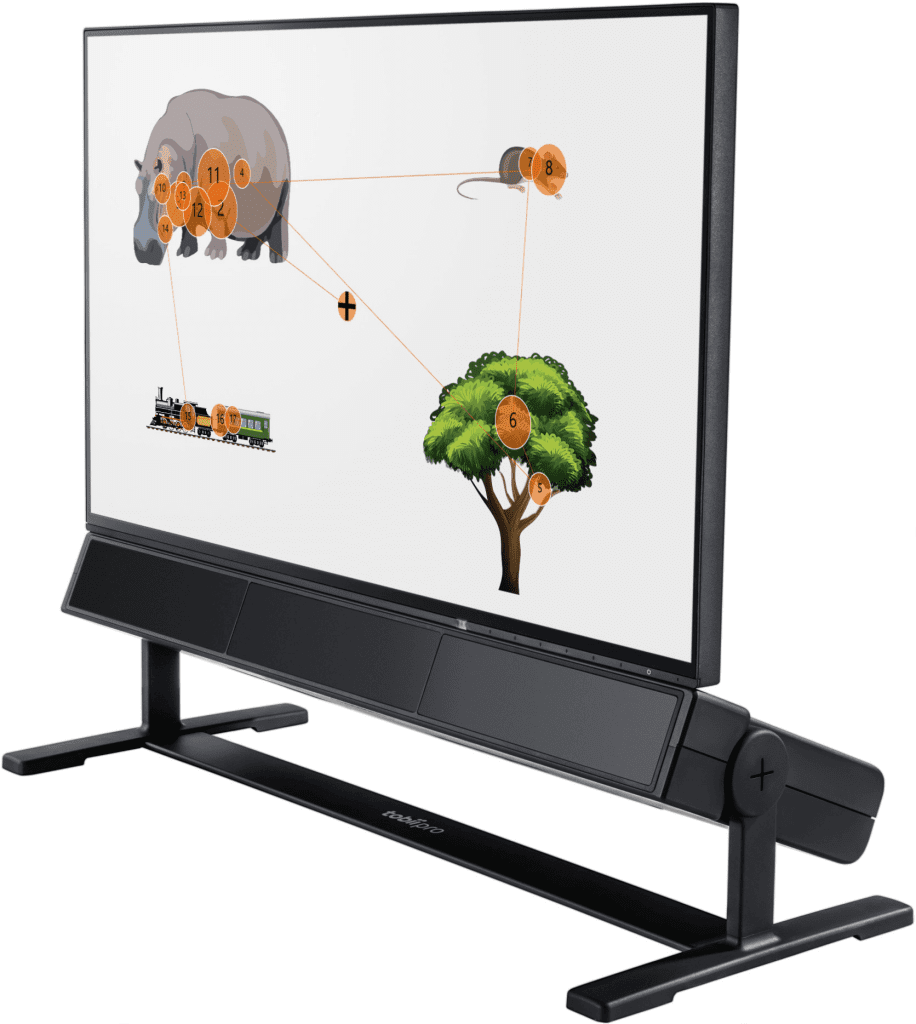

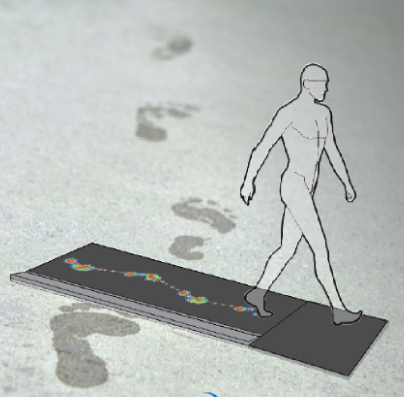

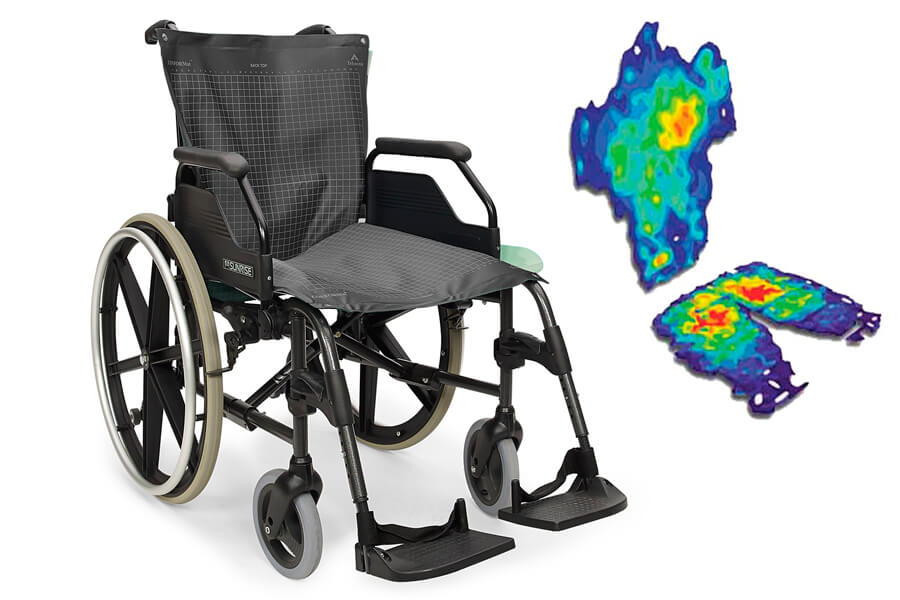

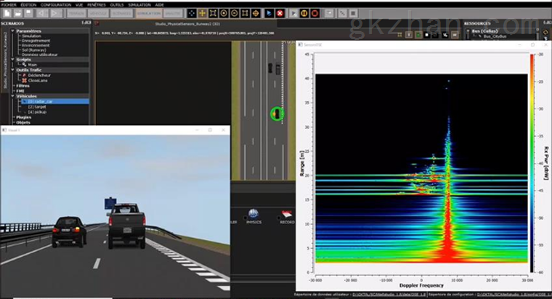

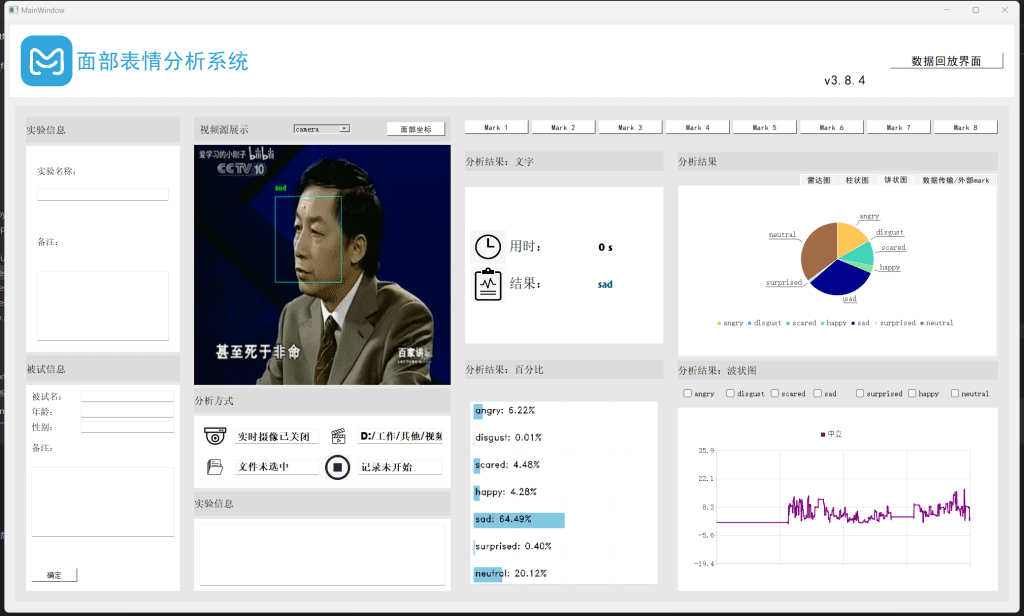

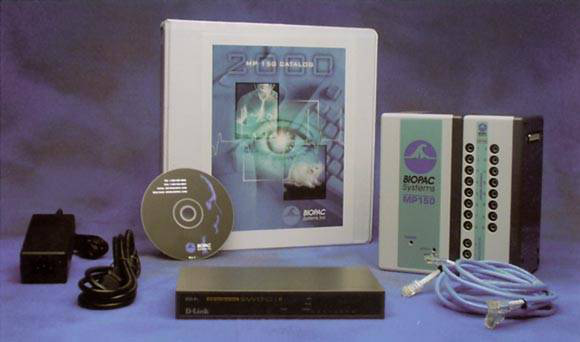

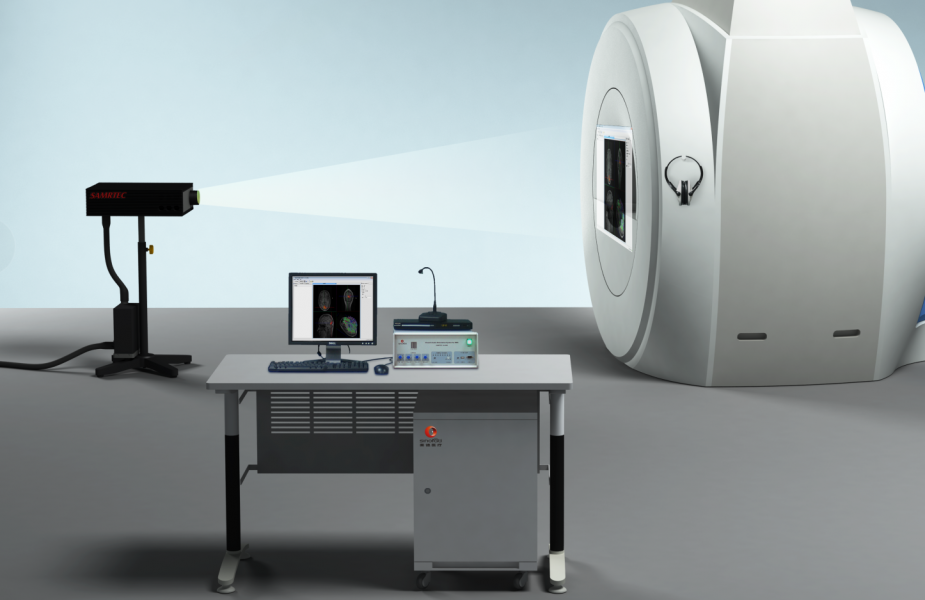

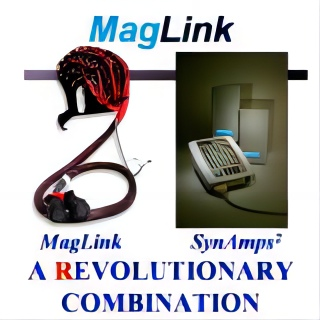

如今,ERP已广泛应用于基础研究(如婴儿语言发展、决策的神经机制)、临床诊断(如癫痫、自闭症的早期筛查)和实际生活(如脑机接口中的“P300拼写器”帮助残障人士交流)。随着技术的进步(如高密度电极帽、先进的信号处理算法),ERP将继续在“读懂大脑”的征程中发挥不可替代的作用,让我们更深入地理解人类心智的本质——那些发生在毫秒之间的神经活动,正是思想、情感与智慧的源头。

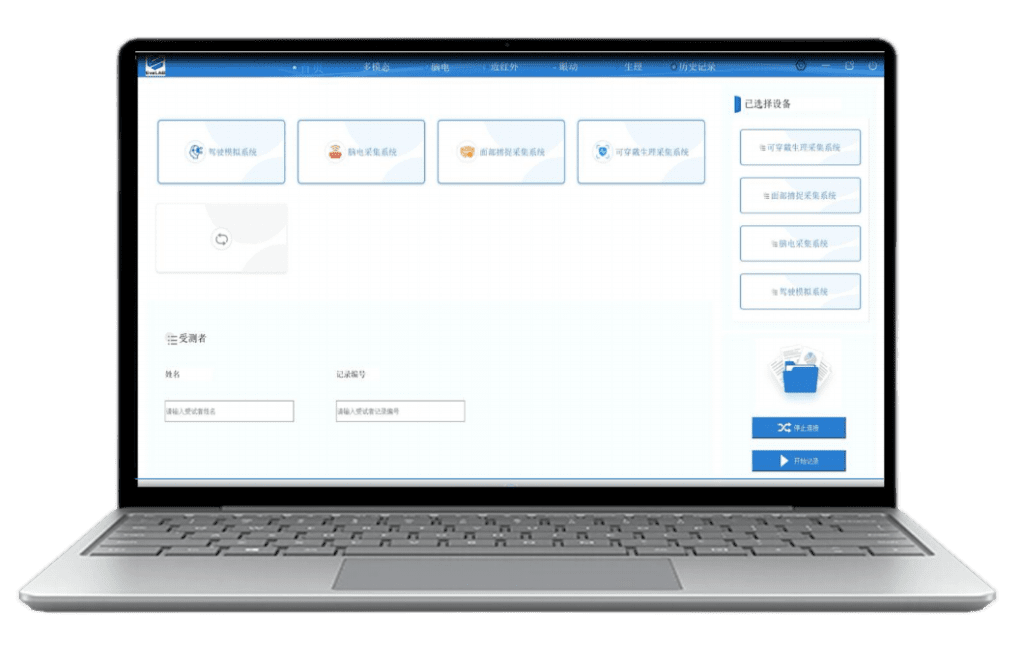

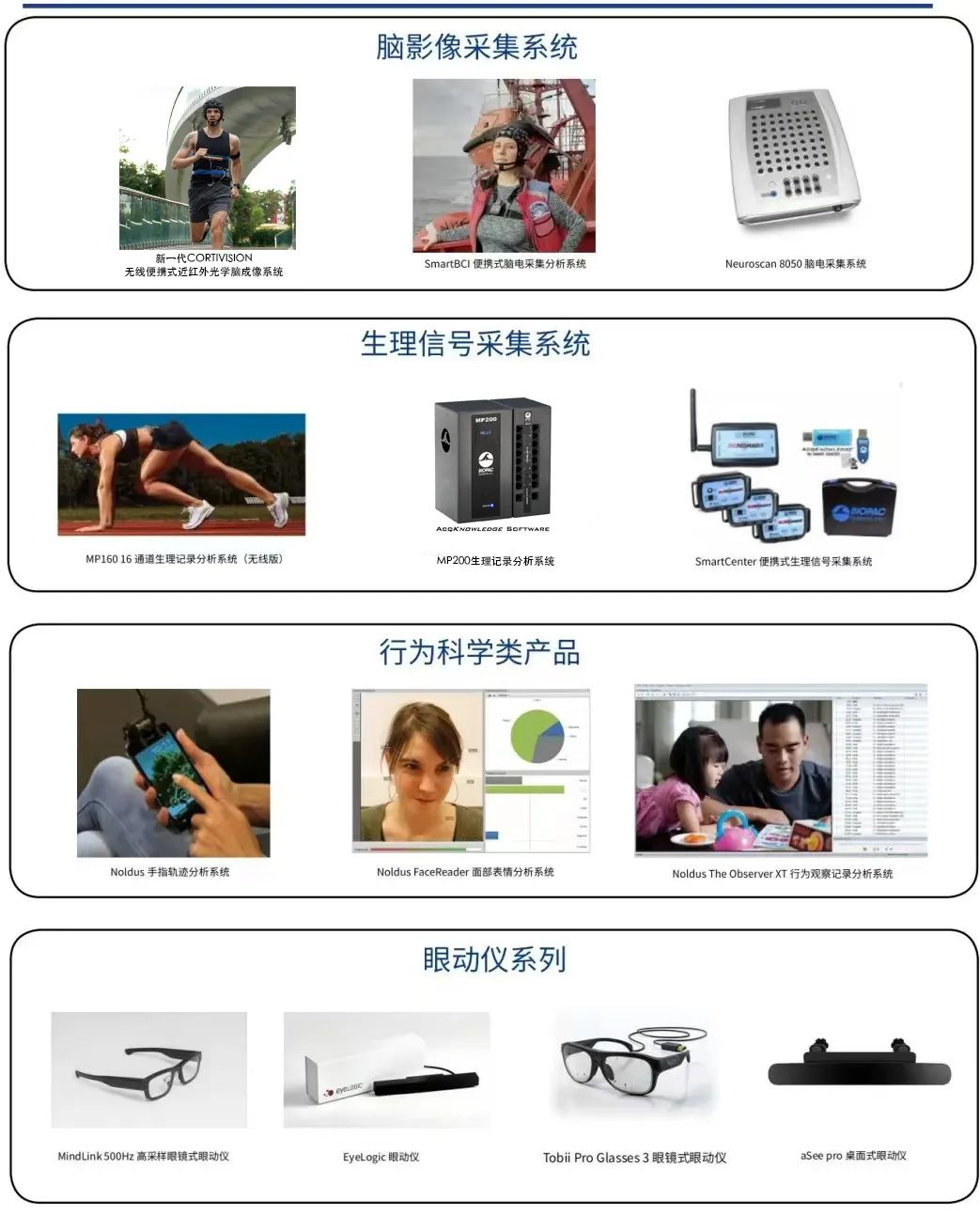

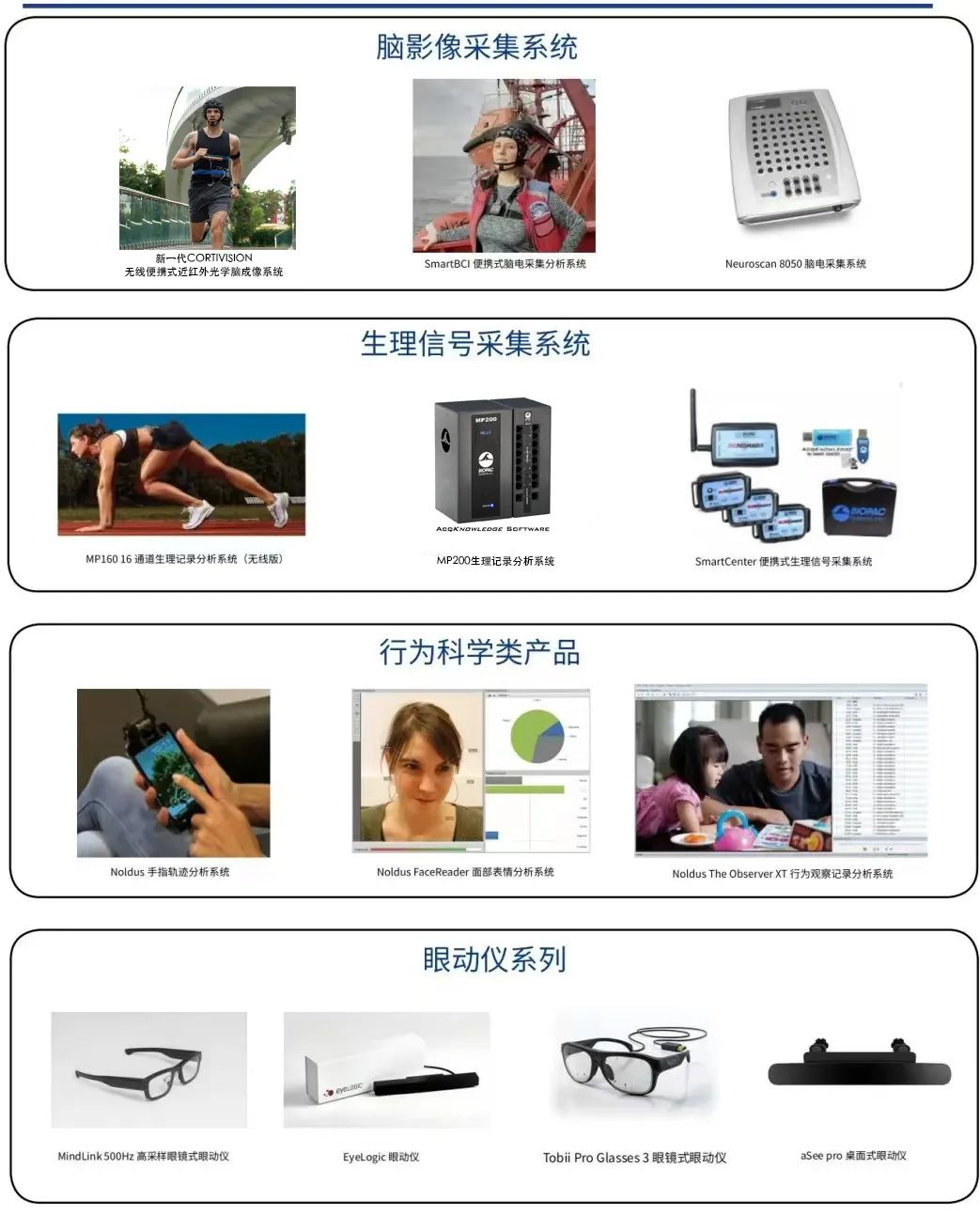

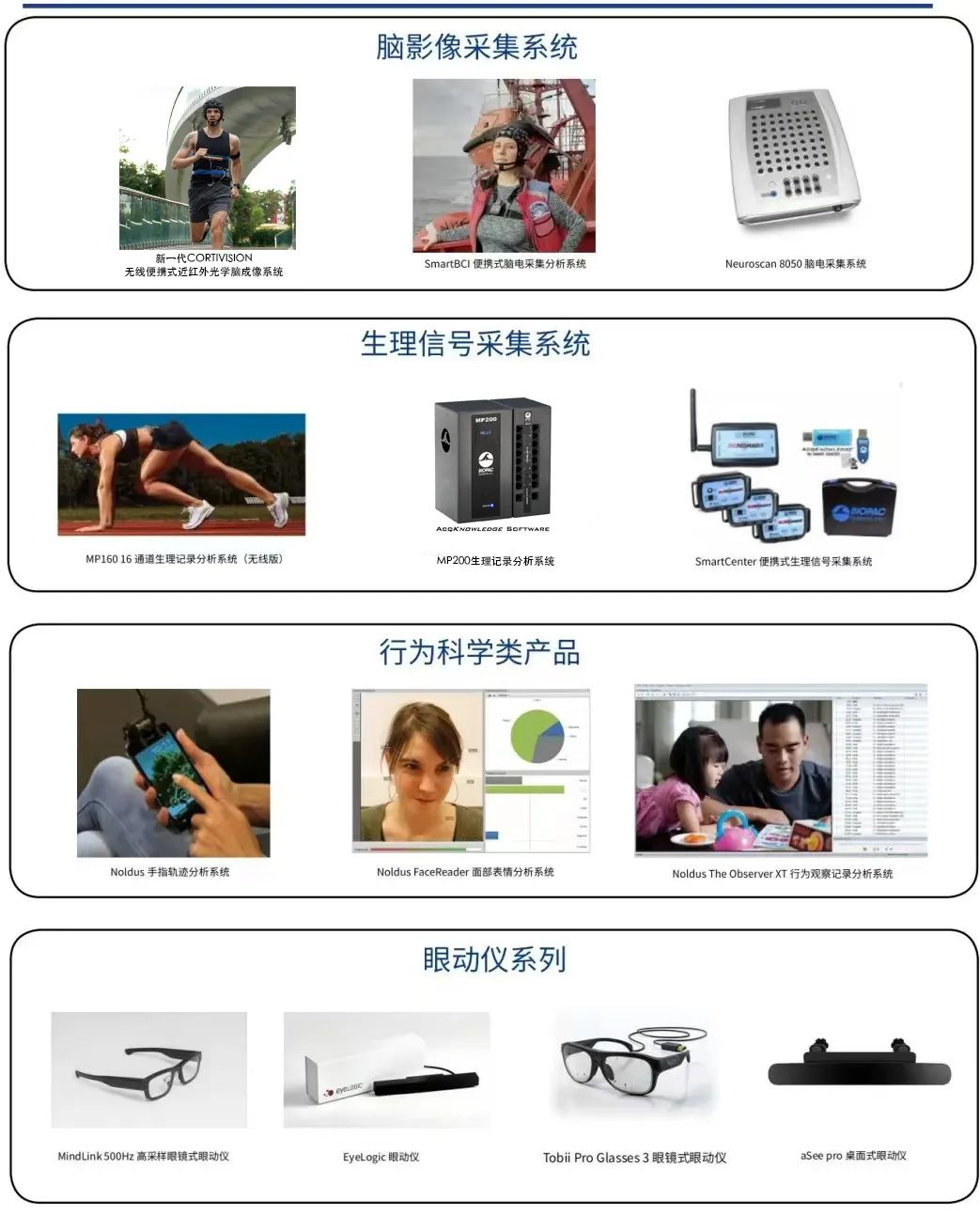

公司简介

凭借卓越的创新能力,恒挚科技已荣获多项发明专利、软件著作权和注册商标,入选国家高新技术企业等多项权威名单,并参与国家标准和团体标准的编制。公司长期服务于高校及科研院所,与中国人类工效学学会、中国心理学会、中国建筑学会等多个国家级学会深度合作,每年组织与参与40余场学术会议,推动技术交流与行业发展。

恒挚科技秉持“为科研事业尽一份力”的理念,致力于成为行业领先的科研支持型科技企业,助力国家科技进步与社会发展,携手各界伙伴共赴科技赋能的美好未来。

扫码关注我们