随着人工智能技术爆发,大型语言模型(LLMs)已成为设计领域的“潜力搭档”——相比传统人与人协作(HHC),设计师与LLM的协作(HAC)能缩短设计周期、加速想法生成,还能提升认知灵活性。不过,要让LLMs真正发挥作用,得给它们“搭好框架”:目前研究者常将不同结构化程度的概念生成技术(CGT)与LLMs结合,比如非结构化的“头脑风暴”(靠自由联想激发创意)、高结构化的“TRIZ发明问题解决理论”(用矛盾矩阵、40项发明原理减少试错)。

但现有研究存在明显缺口:要么只关注设计最终成果,要么靠问卷、访谈等主观方式分析认知过程,没法客观揭示设计师的神经机制;而且虽然神经科学已发现“不同CGT会激活不同脑区”,但这一结论在LLM协作场景中是否成立,至今没人验证。好在功能近红外光谱(fNIRS)技术能解燃眉之急——它能直接监测设计核心脑区“前额叶皮层(PFC)”的活动,还兼具便携性和自然场景适配性,正好填补这一研究空白。

本研究以“人与人协作(HHC)”为基线,对比两种合作者类型(LLM 代理vs经验设计师)与两种CGT(头脑风暴vsTRIZ),如何影响设计师的神经活动、认知负荷与创意表现。核心是搞清楚三个问题:不同协作模式和CGT怎么影响认知负荷?怎么改变前额叶功能脑网络?又怎么作用于创意思维?

从理论上看,这是首次用神经科学工具解析LLM协作的认知机制,能把“双加工理论”“认知网络理论”延伸到设计领域,还能建立“认知-神经-表现”的整合研究框架;从实践上看,研究结果能给LLM设计代理开发提供科学依据——比如哪种CGT更适合搭配代理,同时也能帮设计团队找到“HAC与HHC的互补点”,比如HAC提升效率、HHC保留原创性,让协作模式更优化。另外,对高密度城市里依赖高效设计的行业来说,这也能为“AI+设计”的落地提供新思路。

研究方法

本研究采用实验室对照设计,重点对比两种核心变量的组合效果。32名健康中国设计从业者(平均年龄26.4岁,含硕士、博士、教师)参与实验,均满足“5年以上产品设计经验+6个月LLM高频使用经验”,无认知障碍。

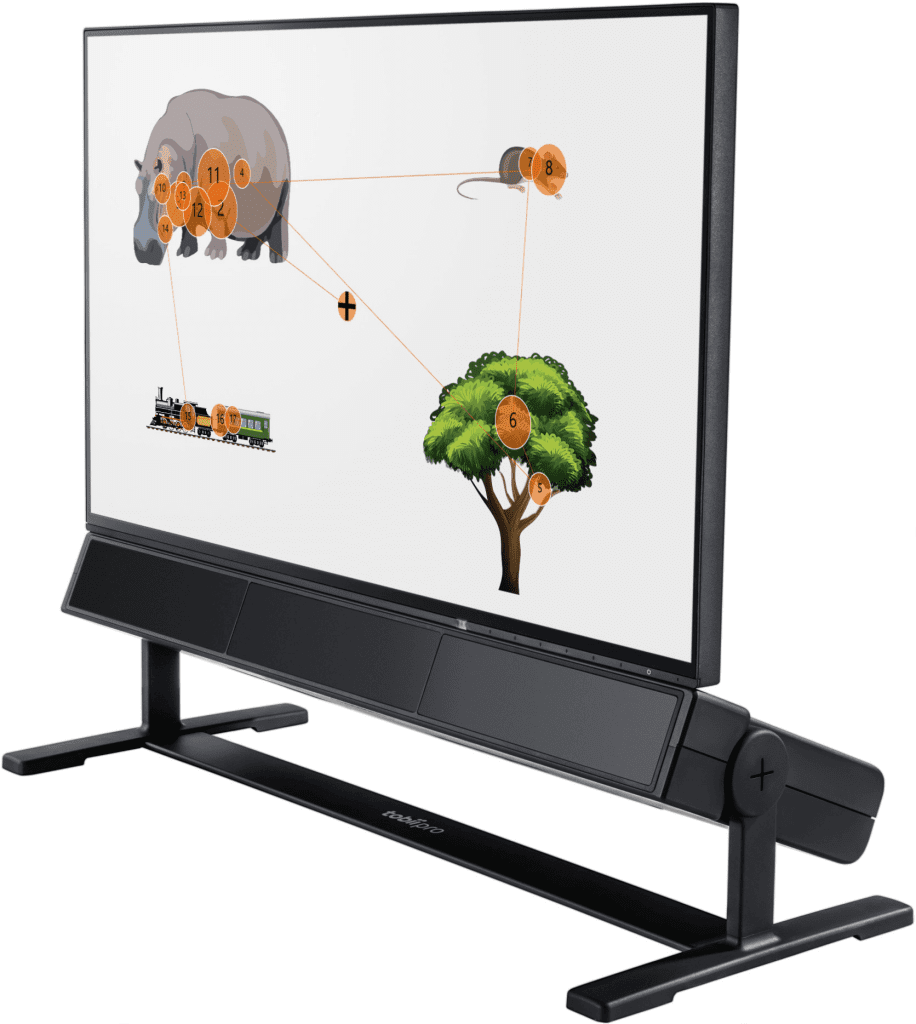

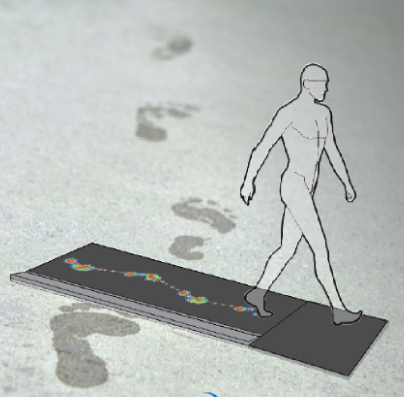

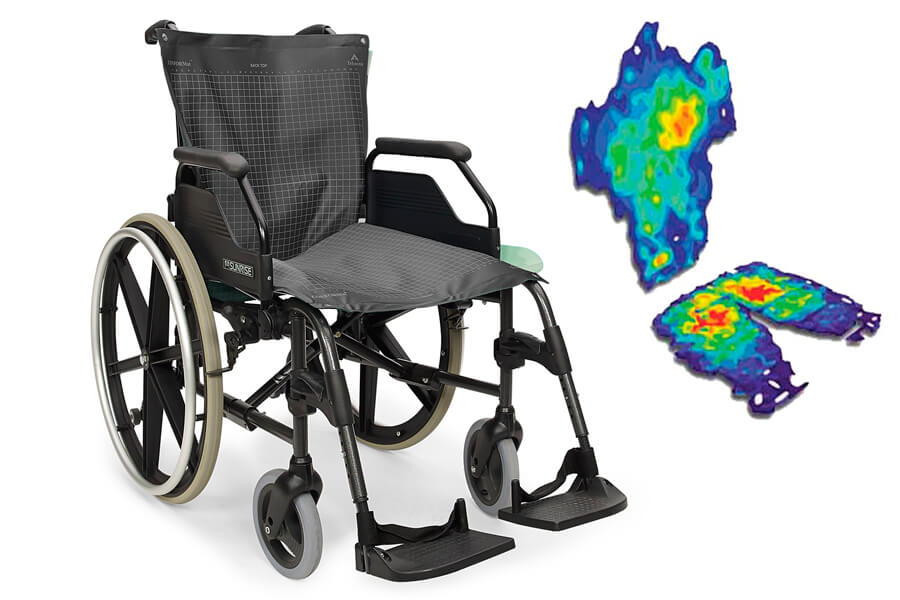

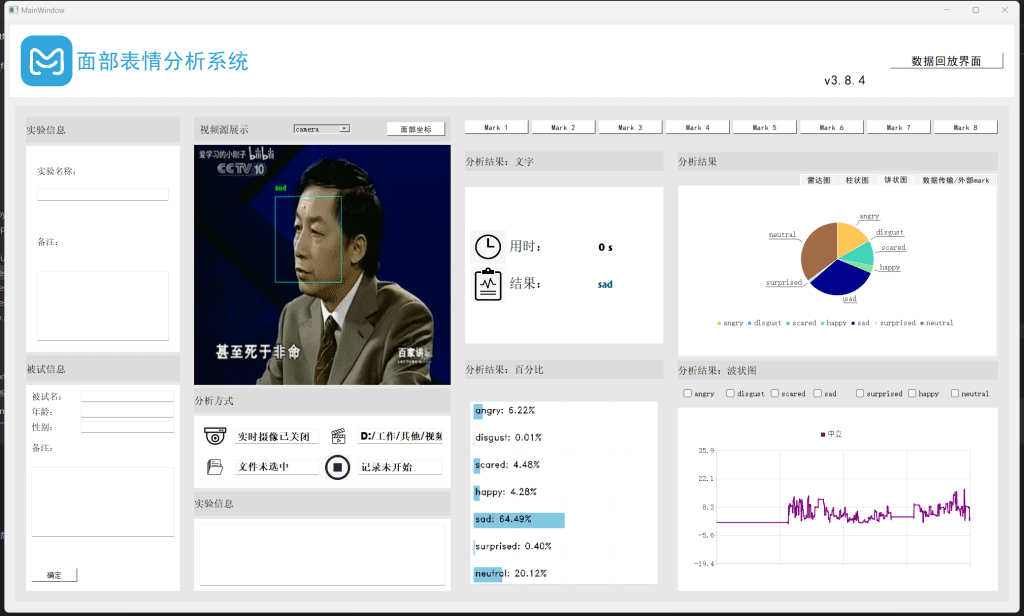

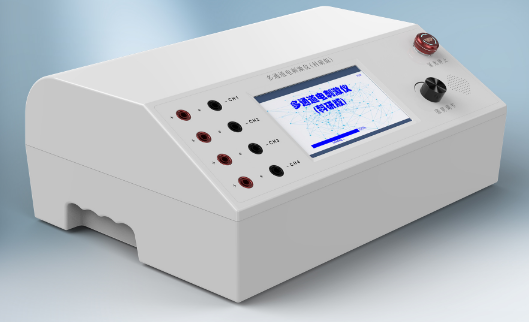

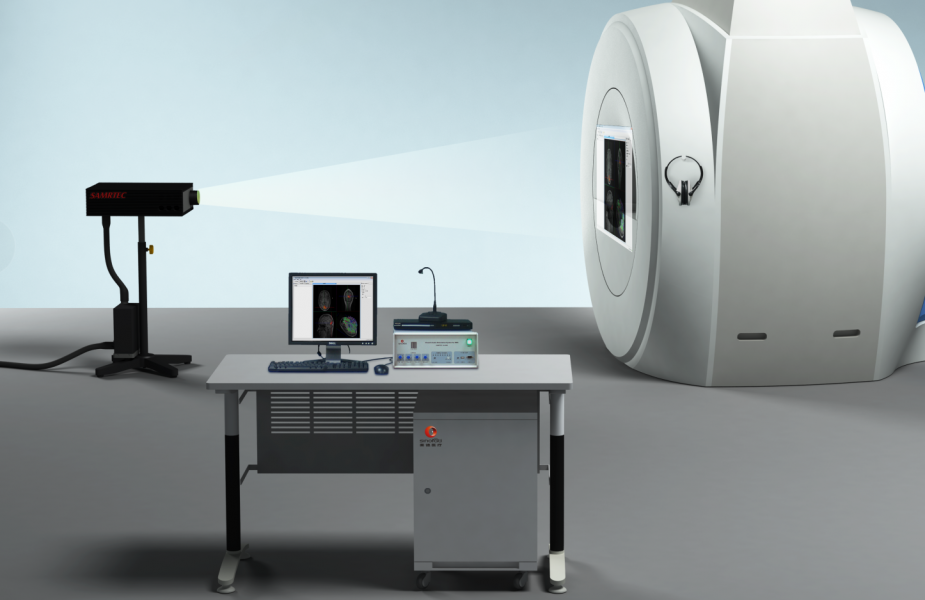

实验工具方面,采用功能近红外光谱(fNIRS)监测前额叶和关键脑区的氧合血红蛋白(Oxy-Hb)水平,分析认知负荷和脑网络;用“专家评分”评估创意表现(按流畅性、灵活性、原创性、详尽性打分);数据分析则用ANOVA、Scheirer-Ray-Hare检验(非正态数据),结合MATLAB、SciPy、SPSS处理数据,确保结果可靠。

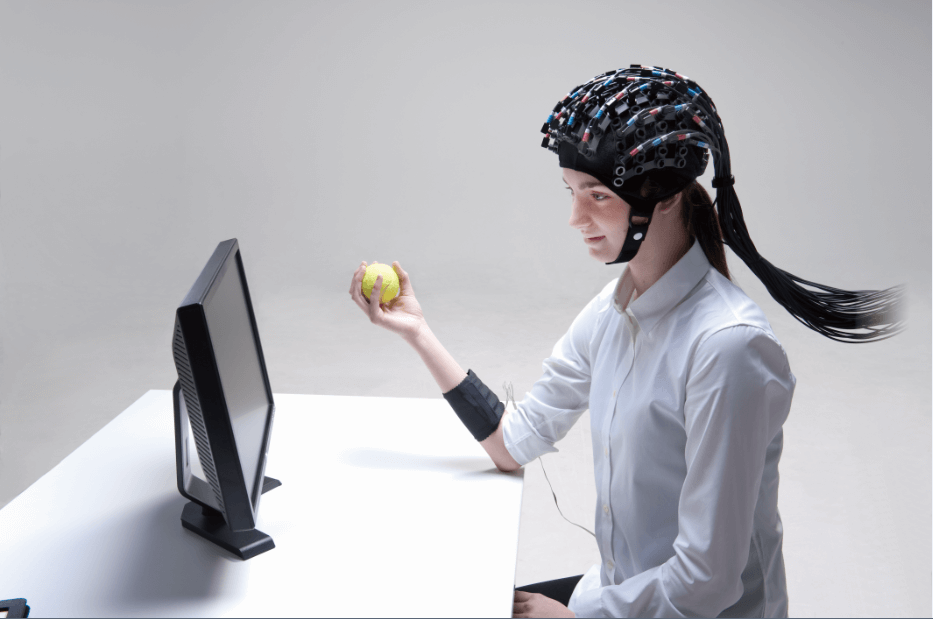

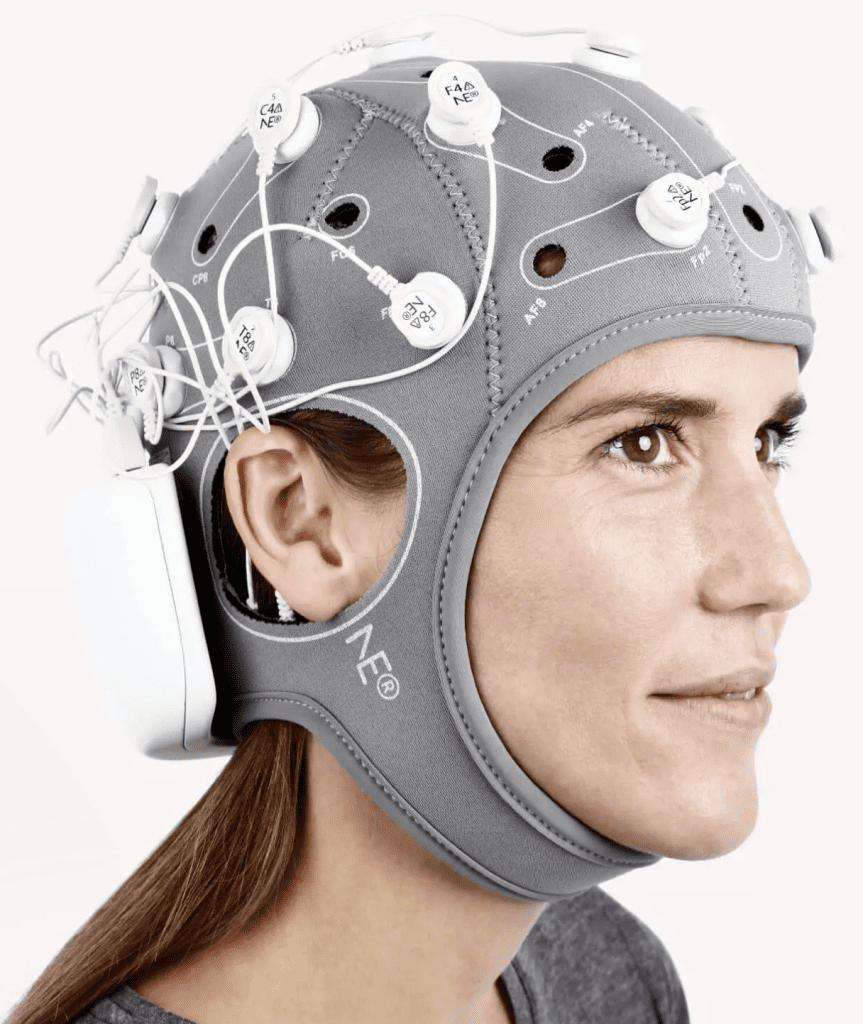

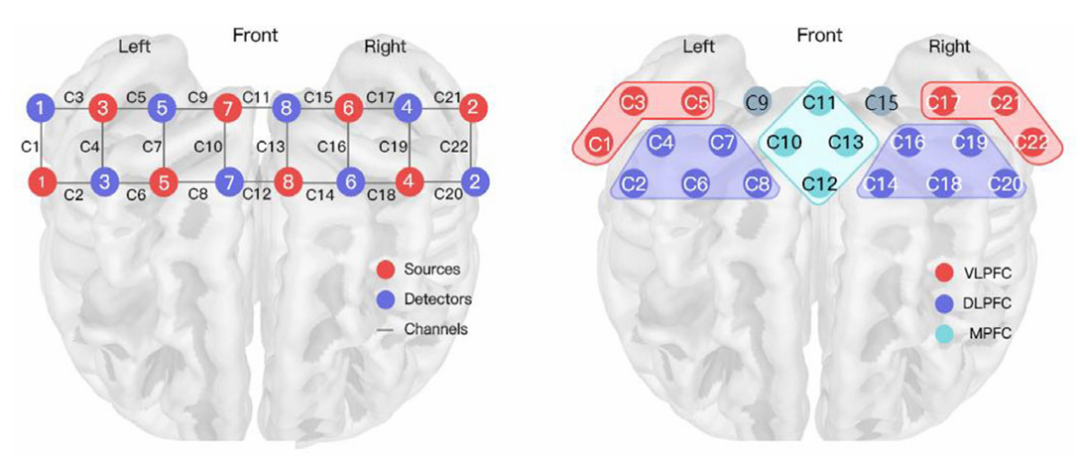

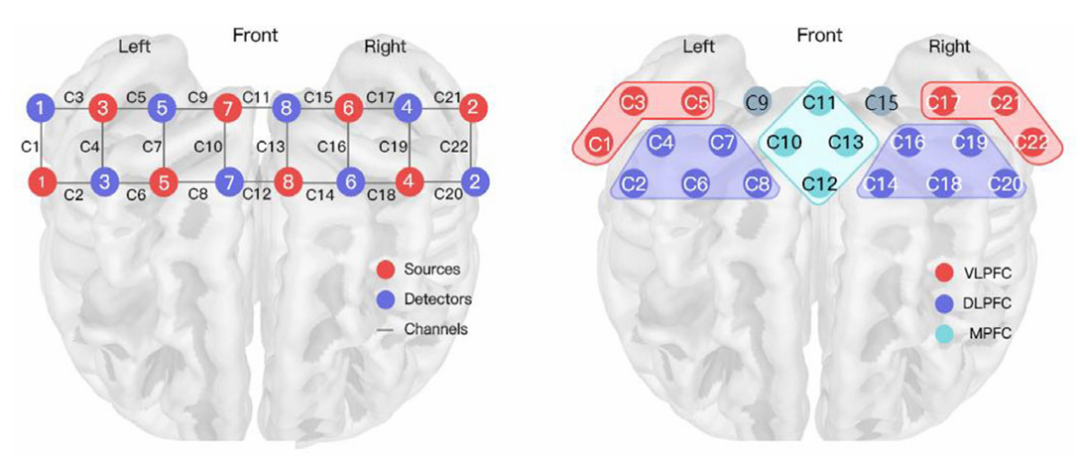

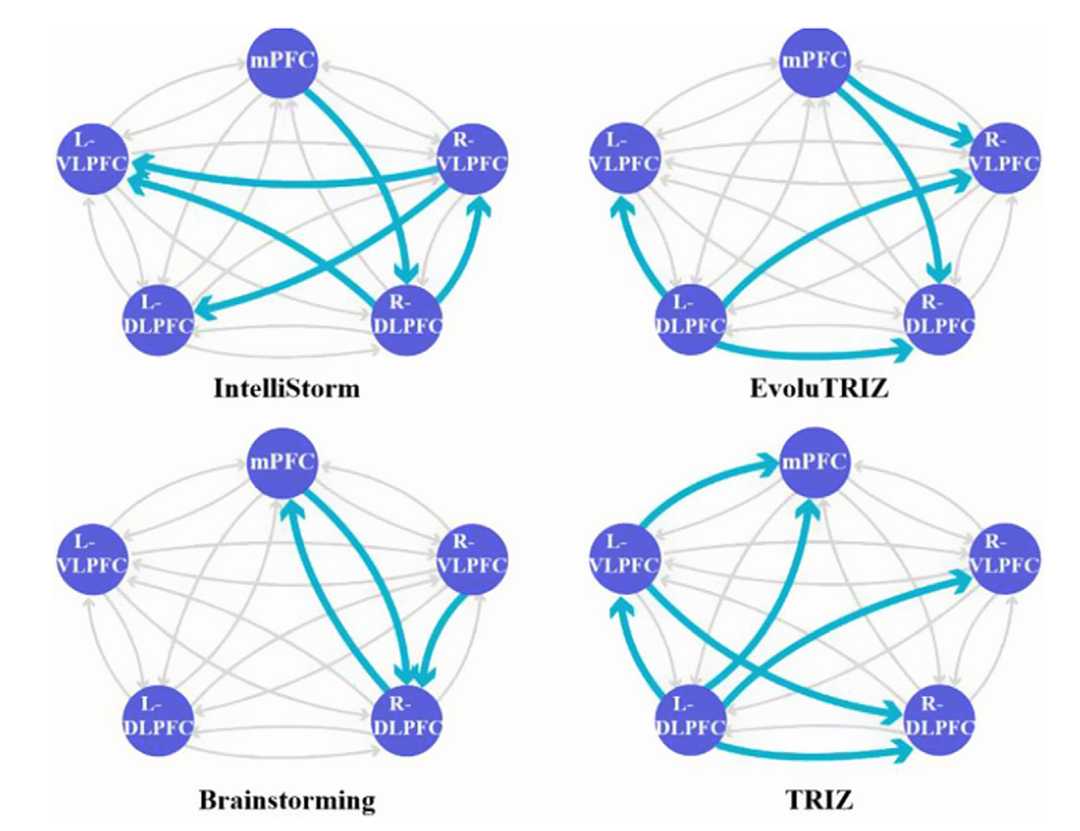

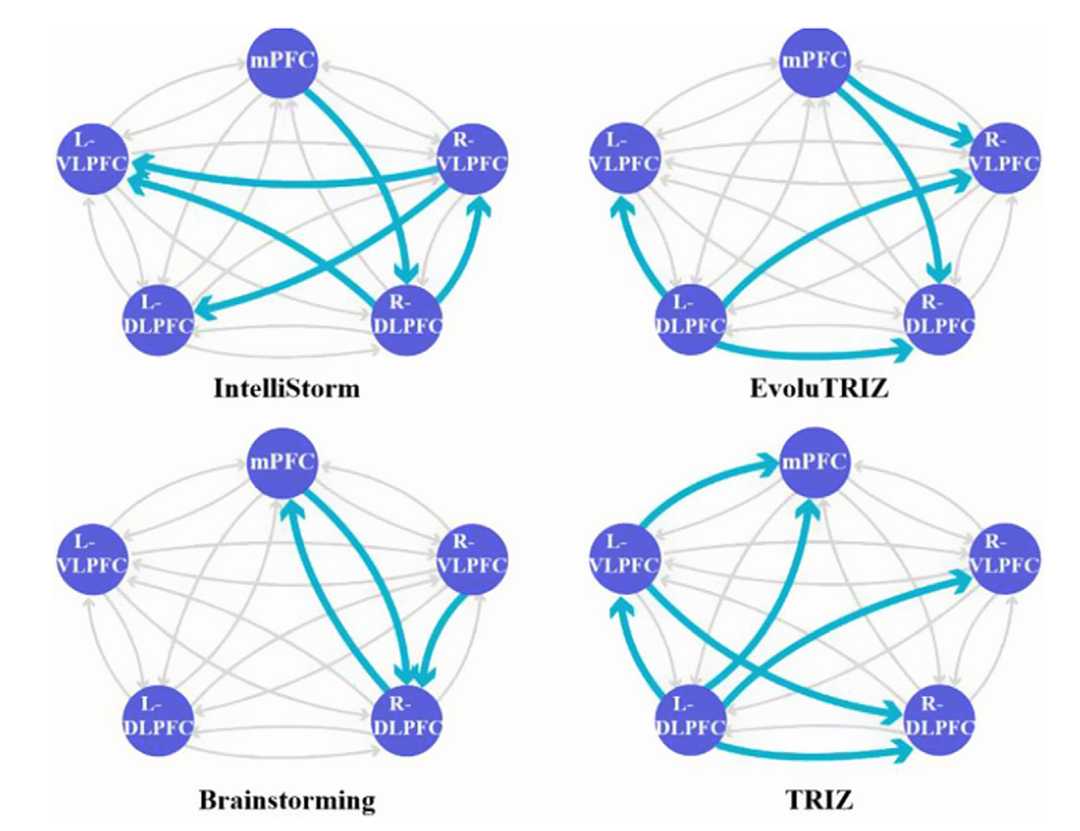

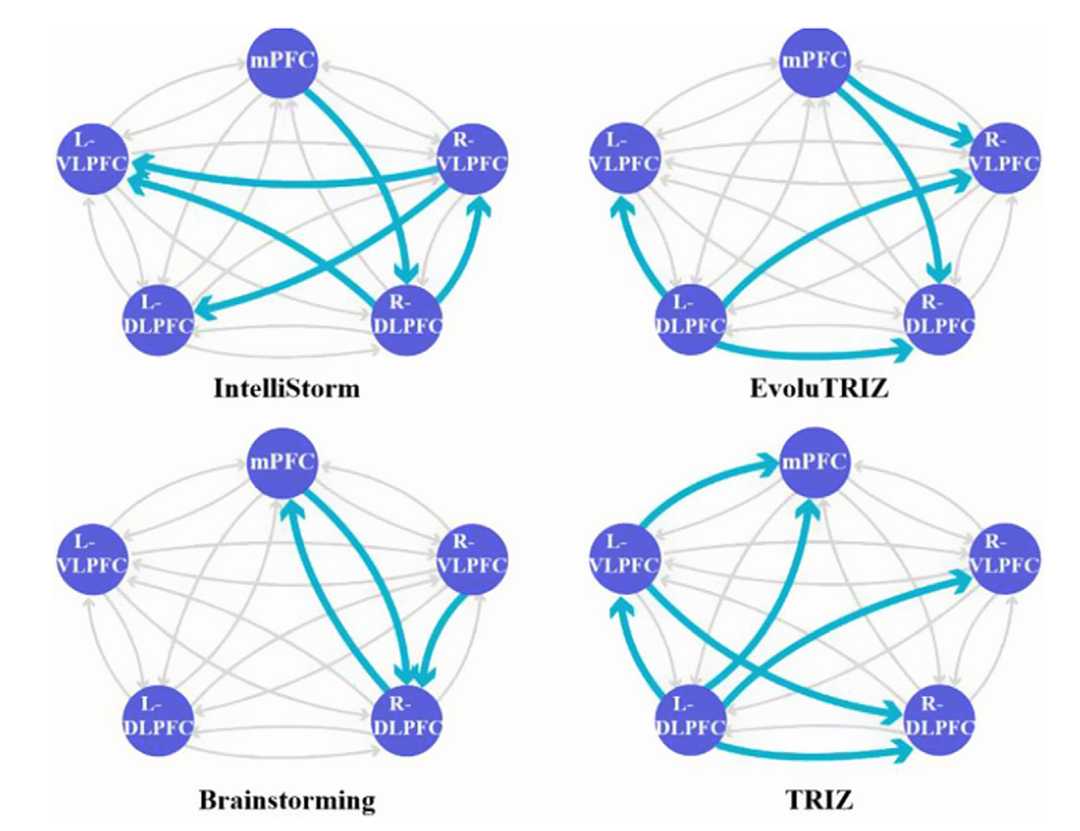

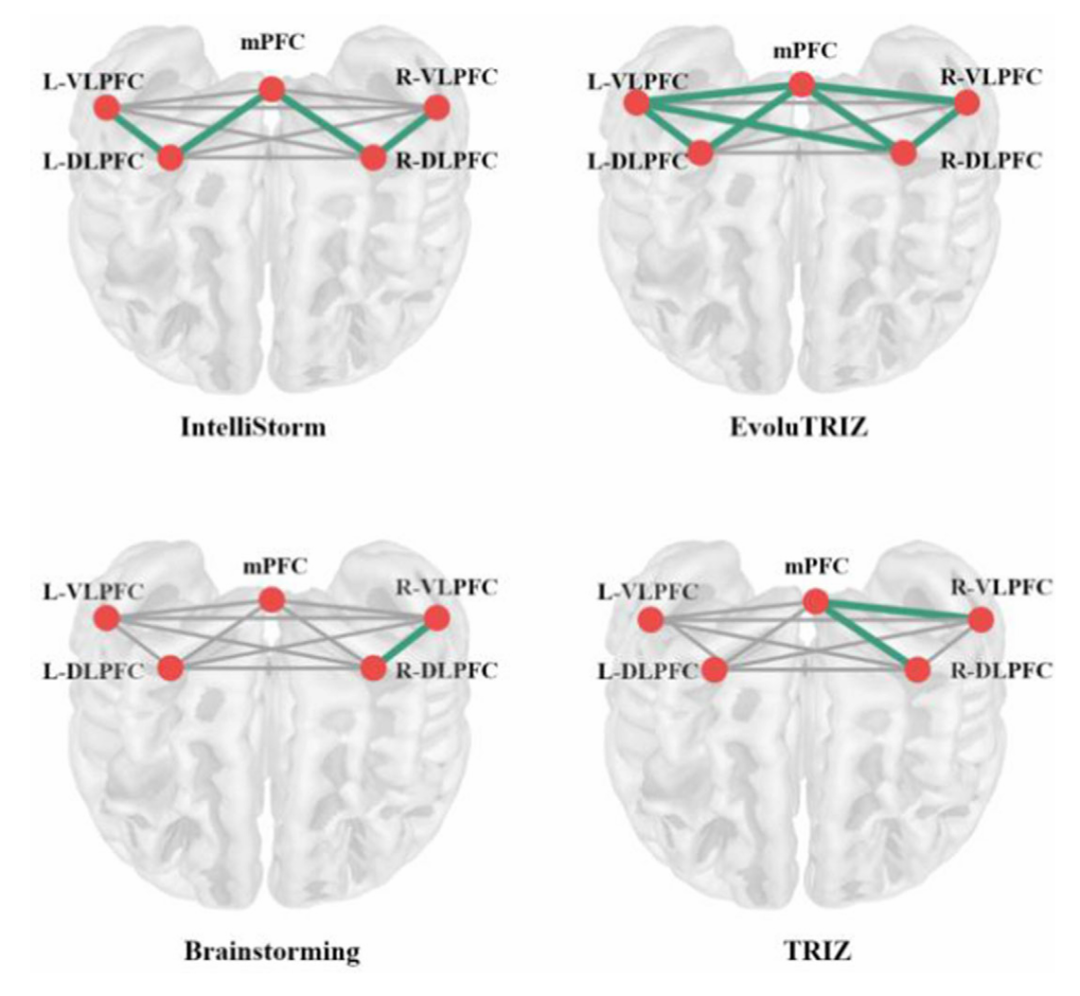

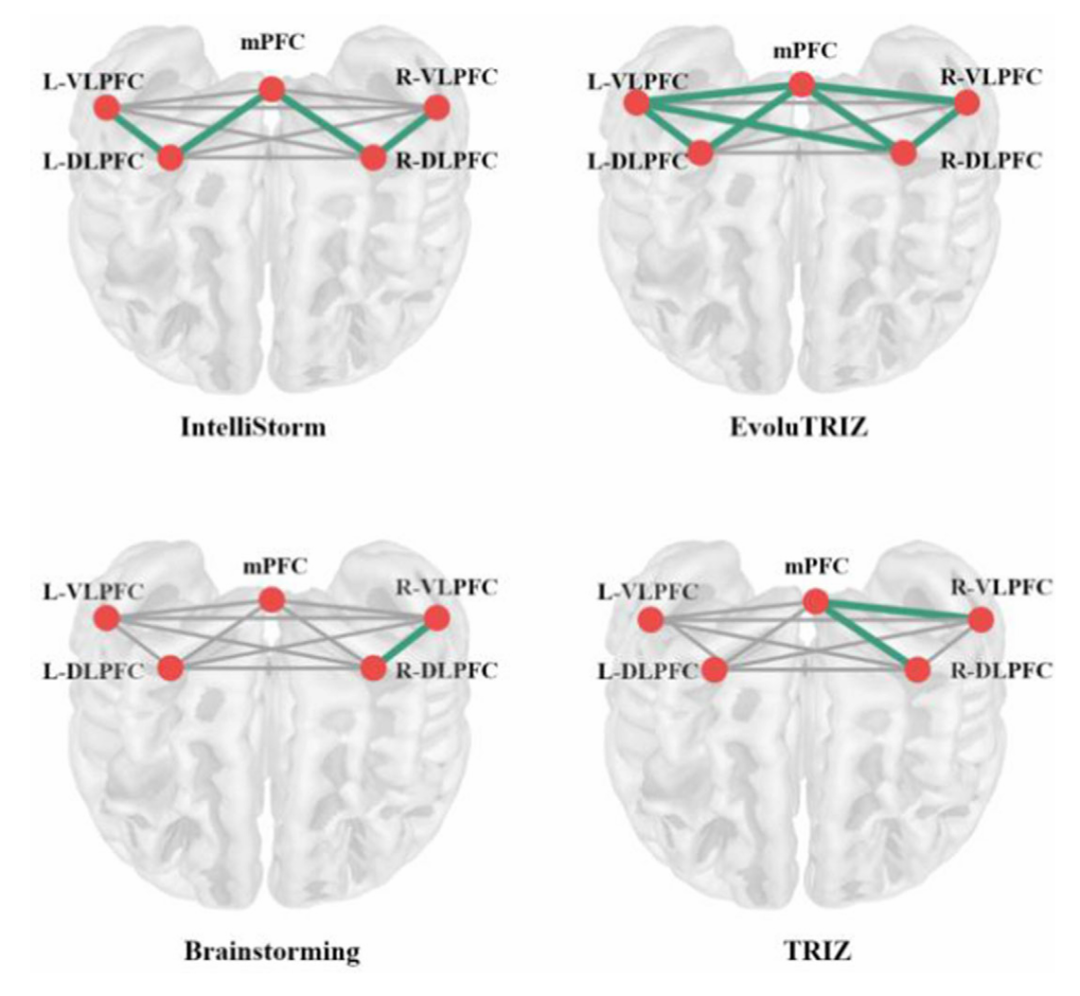

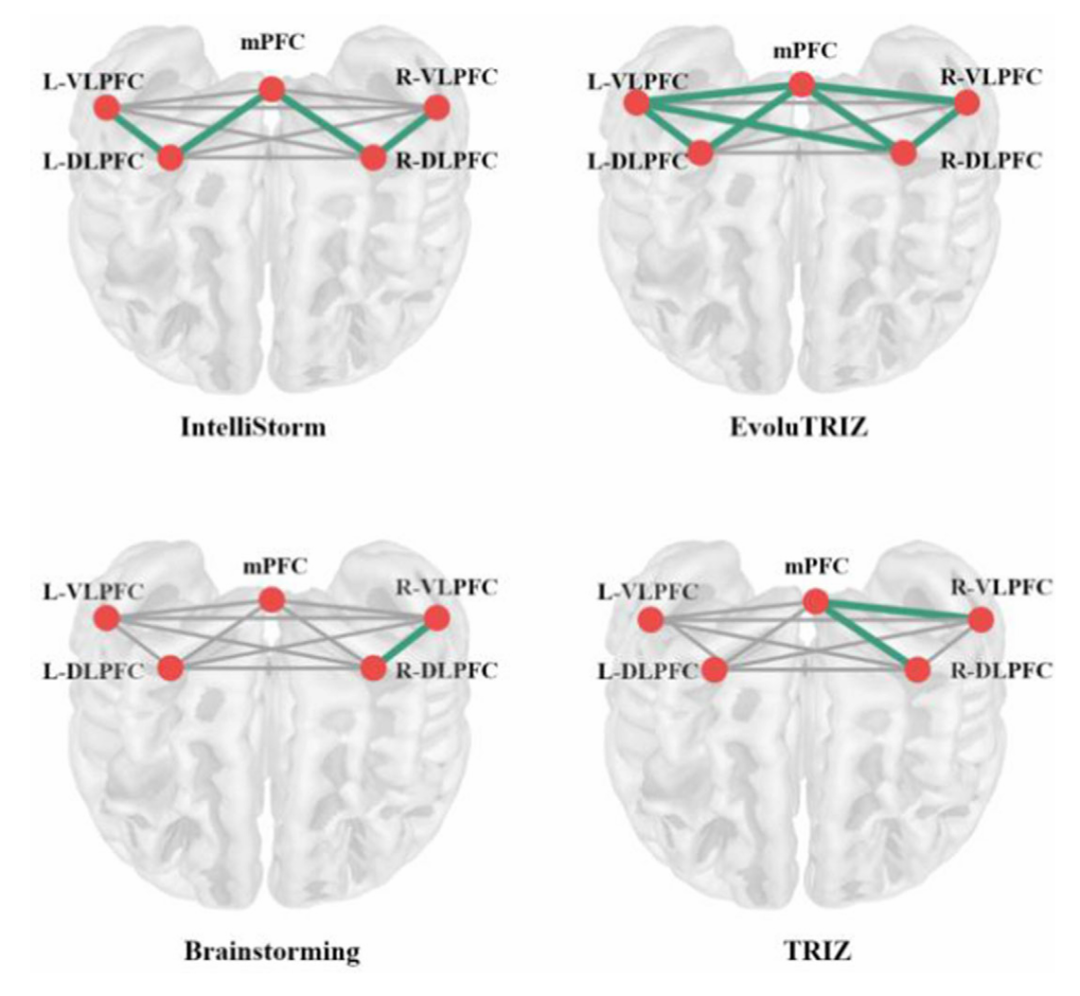

脑区布置方面,重点监测设计师的前额叶皮层(PFC)——这一区域是创意生成与认知调控的核心脑区。设备通过16个传感器(8个发射器、8个探测器),按10/20国际系统布置在fNIRS帽上,形成22个监测通道,覆盖5个关键脑区子区:左背外侧PFC(L-DLPFC)、右背外侧PFC(R-DLPFC)、左腹外侧PFC(L-VLPFC)、右腹外侧PFC(R-VLPFC)及内侧PFC(mPFC),同时排除对设计认知作用有限的眶额皮层(OFC)。

各脑区子区承担不同认知功能:其中右腹外侧PFC(R-VLPFC)负责评估问题、探索问题空间及检测事物相似性,是人与代理协作(HAC)中认知资源协调的核心区域;右背外侧PFC(R-DLPFC)主导发散思维与非结构化问题处理,与头脑风暴的创意激发过程密切相关;左背外侧PFC(L-DLPFC)则擅长目标导向的方案规划、抽象推理及规则应用,在TRIZ方法的逻辑化创新中发挥关键作用。

监测过程中,每个通道通过“光源-接收器”配对捕捉大脑皮层的氧合血红蛋白(Oxy-Hb)浓度变化——这一指标能直接反映神经活动强度,为后续分析不同协作模式(HAC/HHC)、不同概念生成技术(头脑风暴/TRIZ)对认知过程的影响提供客观神经数据支撑。

研究假设:

1.LLM协作(HAC)比人与人协作(HHC)更能降低认知你负荷;

2.不同CGT激活不同脑区——头脑风暴激活右背外侧PFC(负责发散思维),TRIZ激活左背外侧PFC(负责逻辑推理);

3.HAC提升流畅性和灵活性,HHC在原创性上更有优势;

4.合作者类型和CGT有交互效应,会共同影响认知和表现。

自变量是“合作者类型(LLM代理/经验设计师)”和“CGT类型(头脑风暴/TRIZ)”;因变量分三类——神经层面(前额叶亚区的节点中心性DC、网络密度ND、Oxy-Hb的AUC值)、认知层面(认知负荷)、表现层面(流畅性、灵活性、原创性、详尽性);控制变量则包括被试的设计经验、LLM使用时长、实验环境(隔音、控光),还有任务时长(每个任务8分钟),避免干扰结果。

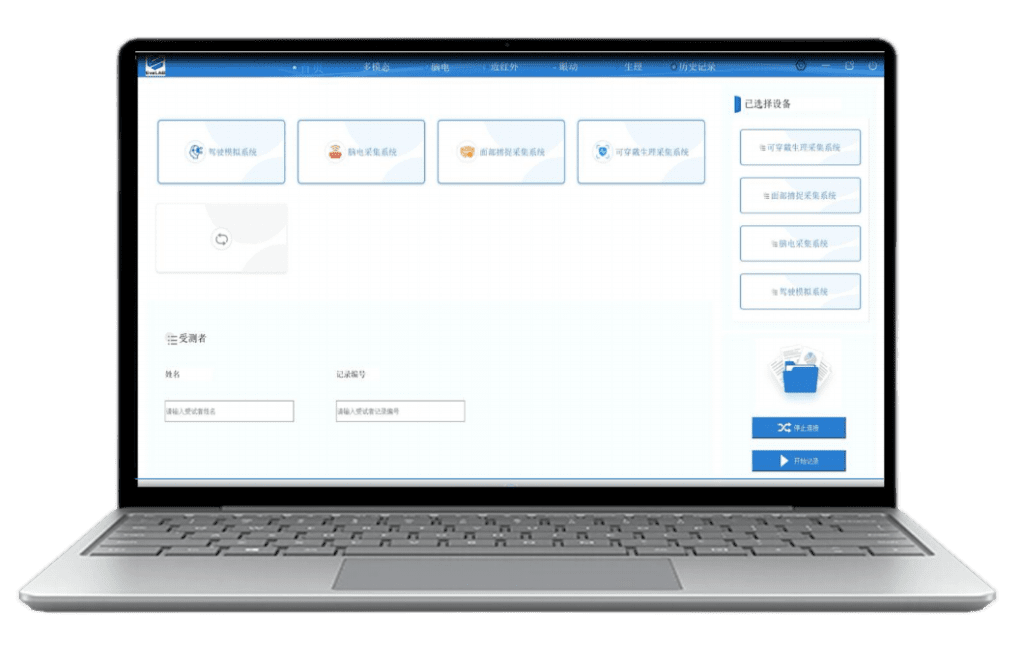

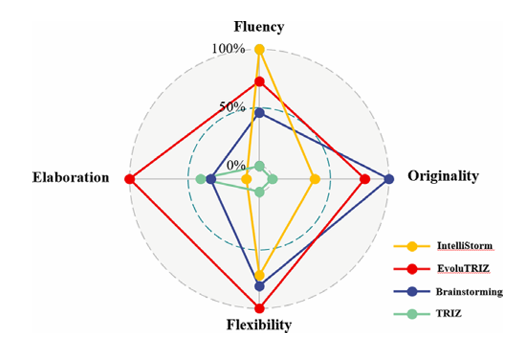

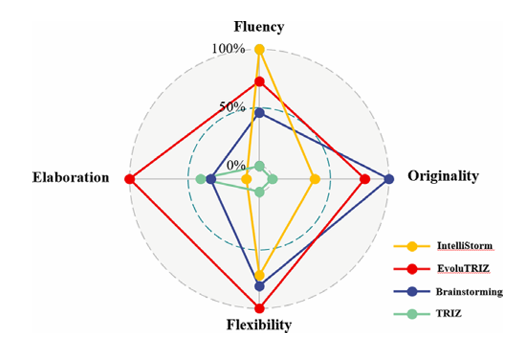

实验用基于GPT开发的两个代理呈现CGT:“IntelliStorm”主打头脑风暴,风格热情、鼓励自由想法;“EvoluTRIZ”主打TRIZ,风格简洁、按系统步骤引导,每个代理对应3个平行设计任务,确保刺激一致。

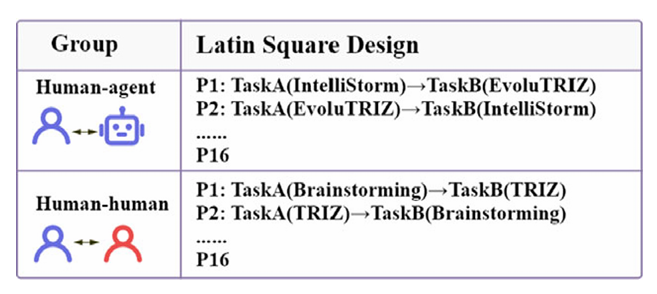

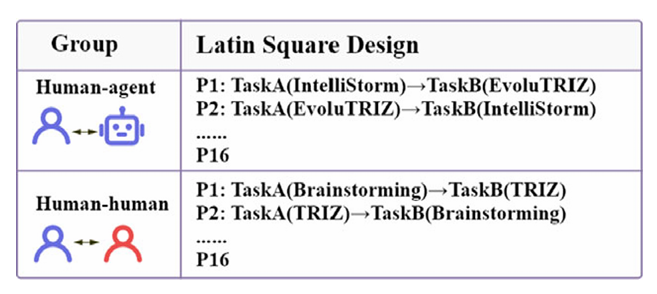

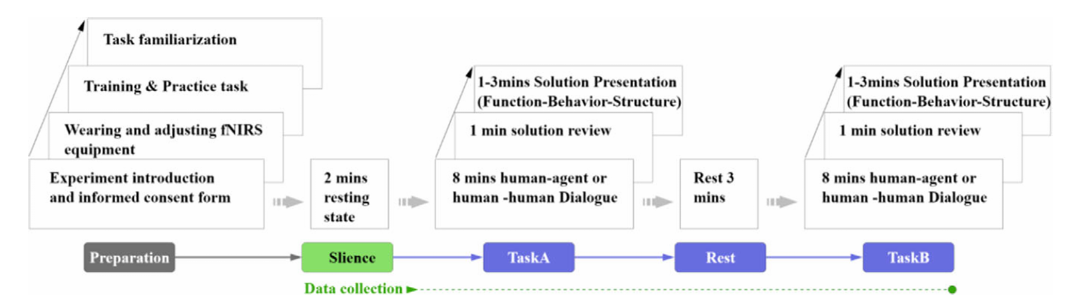

实验总时长约90分钟,分三阶段:首先是准备阶段(10分钟)——被试签知情同意书、戴fNIRS设备、学习CGT规则,还会用“户外饮水产品设计”做练习,熟悉流程;然后是基线收集(2分钟)——被试静坐,记录前额叶的生理基线;最后是任务执行(约70分钟)——被试随机完成“LLM代理+头脑风暴”“LLM代理+TRIZ”“人类+头脑风暴”“人类+TRIZ”四种组合任务(用拉丁方设计避免顺序效应),每个任务8分钟协作讨论,之后用1-3分钟口头描述方案的“功能-行为-结构(F-B-S)”,中间穿插短暂休息。

实验室环境严格标准化:温度控制在22-25℃,噪音低于40分贝,光照柔和,全程由2名训练有素的技术员监督,确保实验条件一致。

实验材料设计场景:两个核心设计任务——“跨语言沟通挑战”(设计帮助游客克服语言障碍的产品/服务,如问路、点餐)、“新手烹饪挑战”(设计让零经验者做出美食的方案),每个任务都要求整合“功能-结构-用户行为”三要素;还有LLM代理的配置文件,明确“IntelliStorm”和“EvoluTRIZ”的角色、对话风格、响应规则,比如前者强调“无判断鼓励”,后者强调“逻辑清晰”。

实验仪器:CORTIVISION Photon Cap C20 fNIRS设备(波兰),采样率10Hz、波长780/830nm,覆盖前额叶22个通道,精准监测Oxy-Hb变化;HP StarBook pro14笔记本用于呈现任务说明,ThinkPad X1 Carbon同步记录fNIRS数据;iPhone14运行LLM代理,讯飞智能录音笔SR501记录协作过程,后续转文本用于专家评分;还有“专家评分表”,基于Torrance创意思维维度制定,确保评分标准统一。

研究结果

认知负荷:HAC显著更轻松

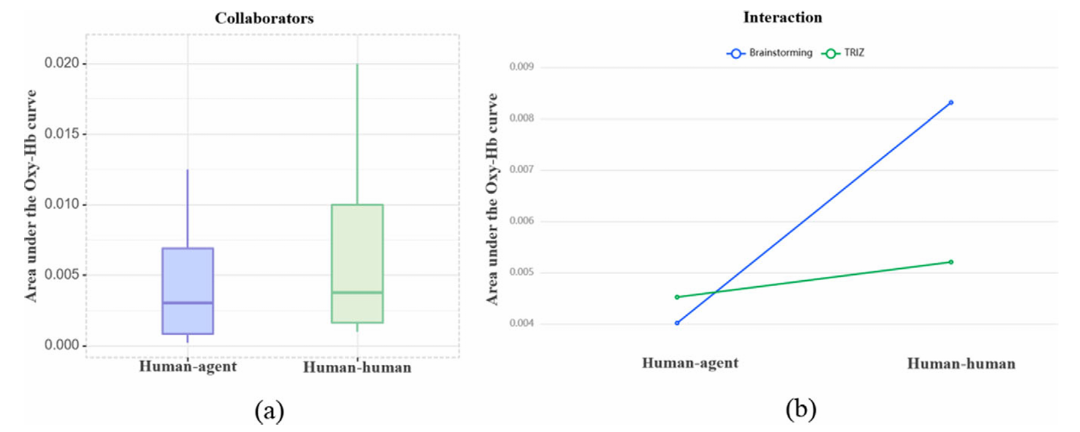

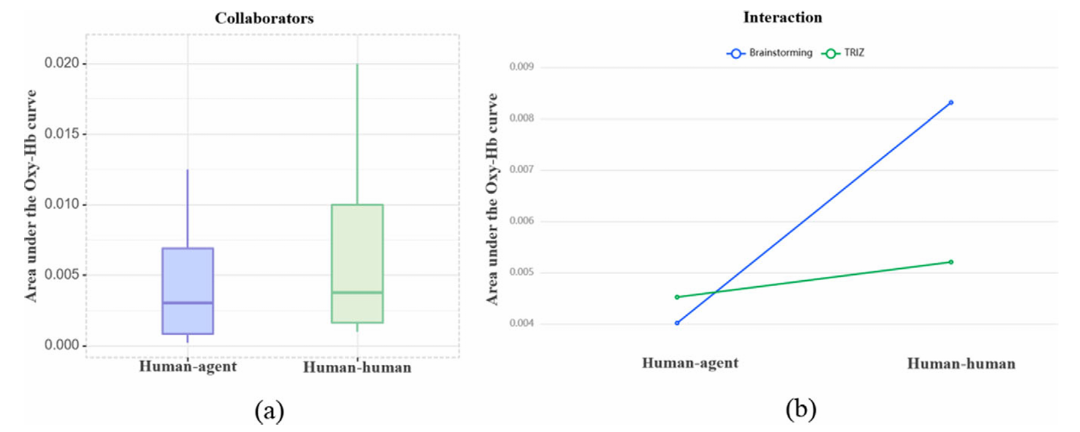

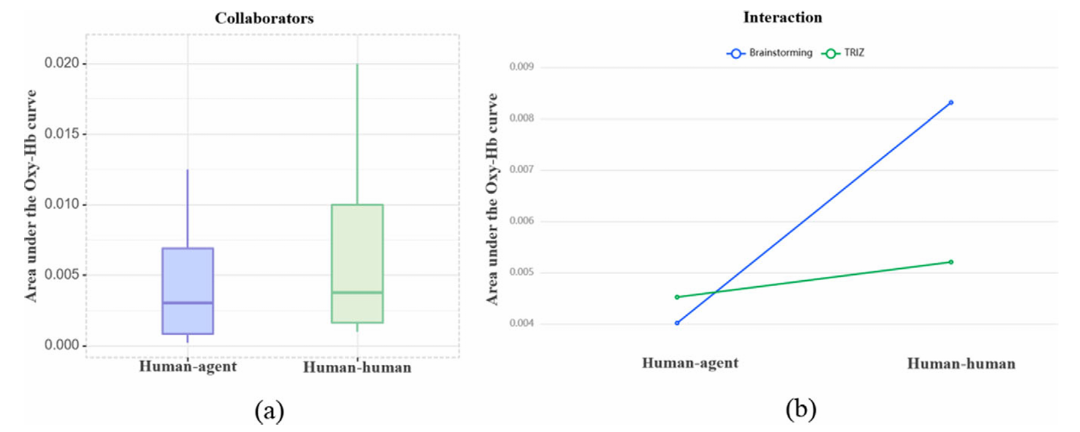

LLM协作(HAC)的认知负荷(Oxy-Hb的AUC值:4.66×10⁻³)显著低于人与人协作(HHC:6.65×10⁻³),p

AUC结果(a)不同协作方式的主要影响 (b)交互效应

脑网络:HAC激活关键脑区,CGT各有侧重

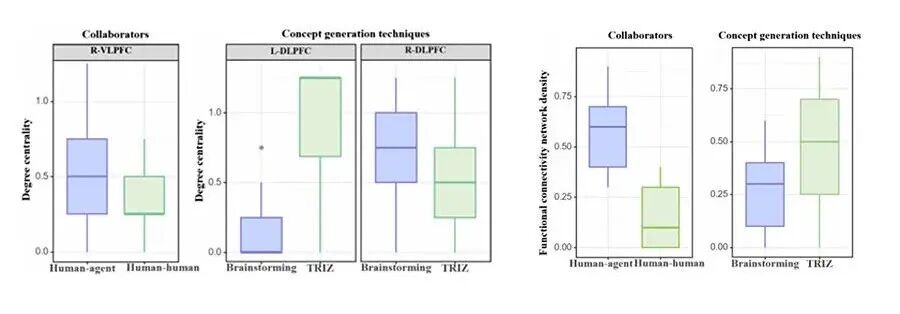

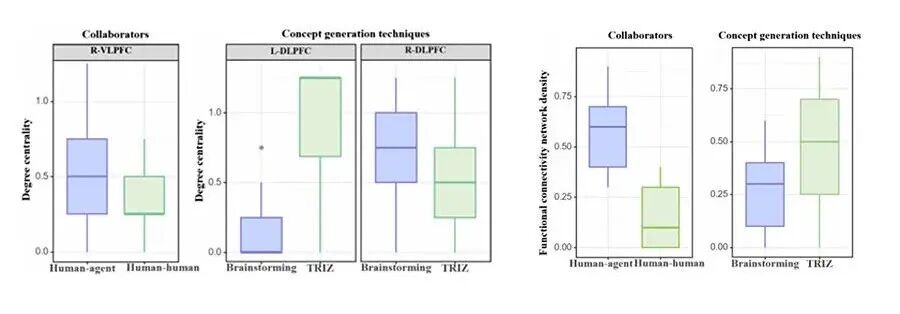

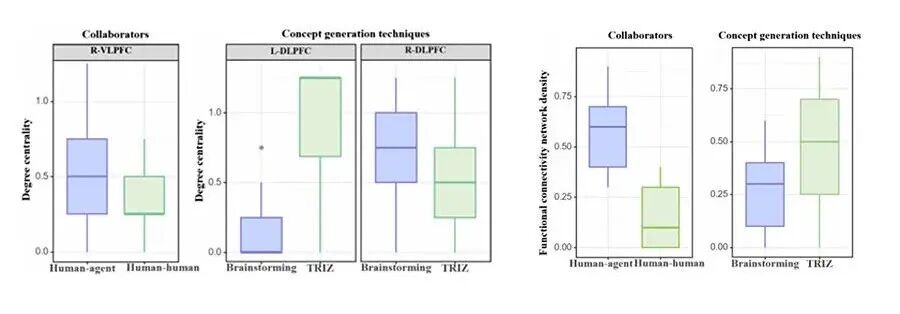

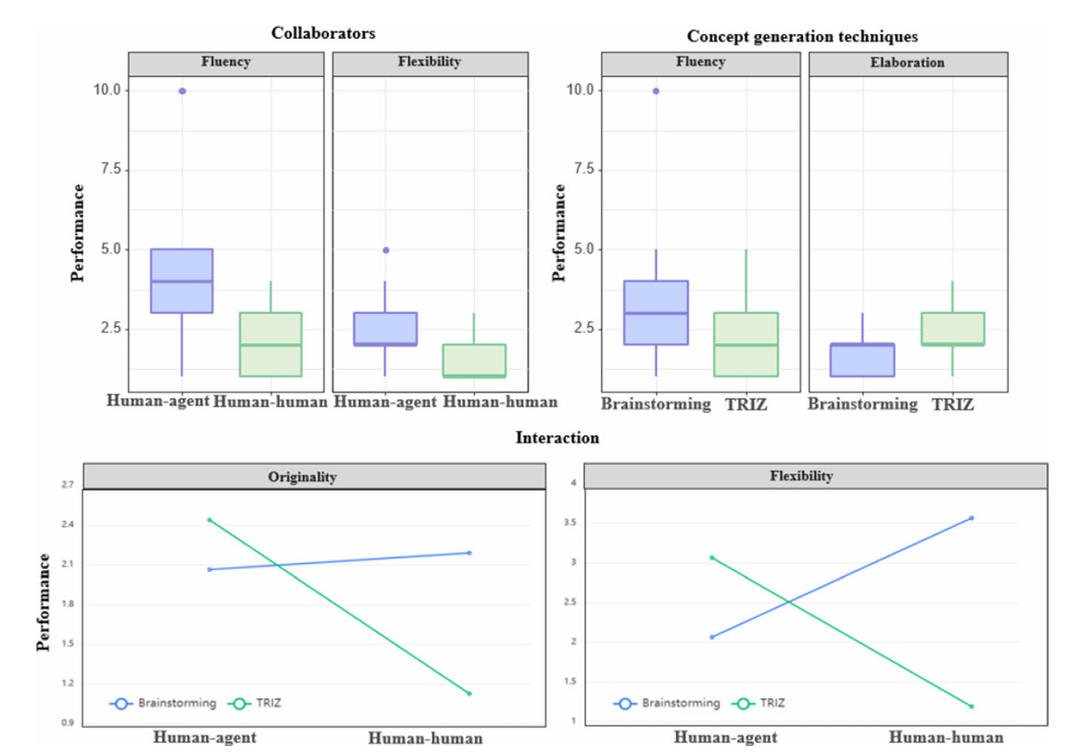

合作者类型影响:HAC显著提升“右腹外侧PFC(R-VLPFC)”的节点中心性(DC:0.56vsHHC:0.38),p=0.002,这个脑区负责“相似性检测”和“假设生成”,说明LLM协作能优化核心认知功能的网络地位;而且HAC的前额叶网络密度(ND:0.55)远高于HHC(0.16),p

CGT影响:TRIZ显著激活“左背外侧PFC(L-DLPFC)”(DC:0.92vs头脑风暴:0.14),p

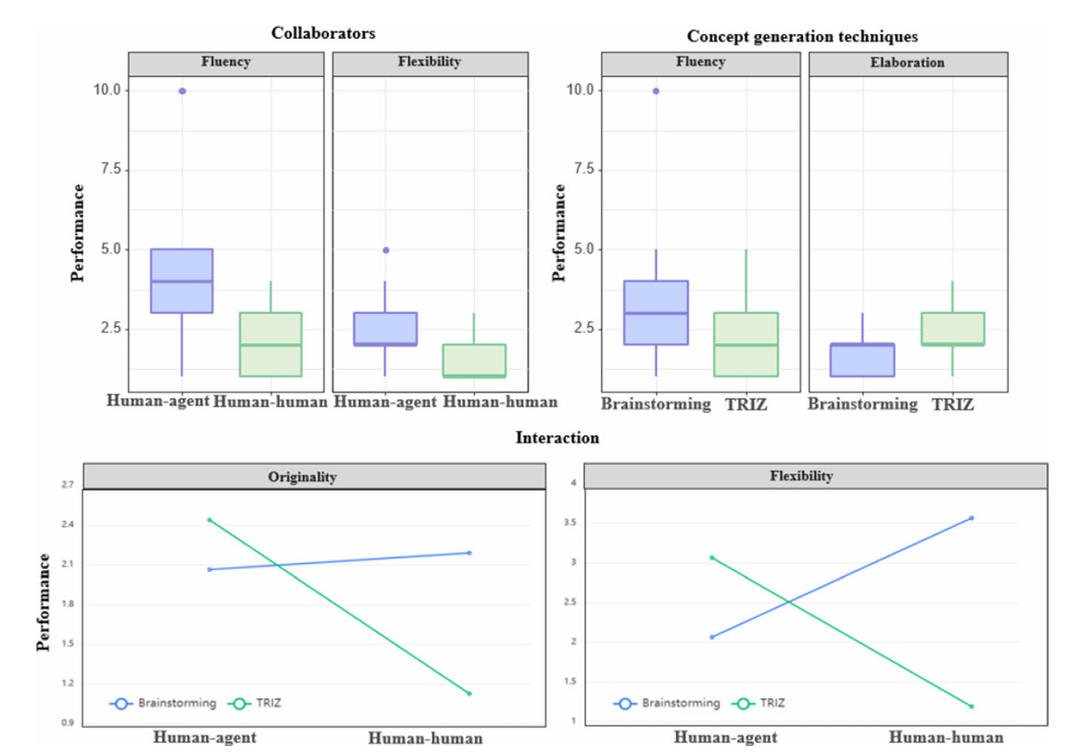

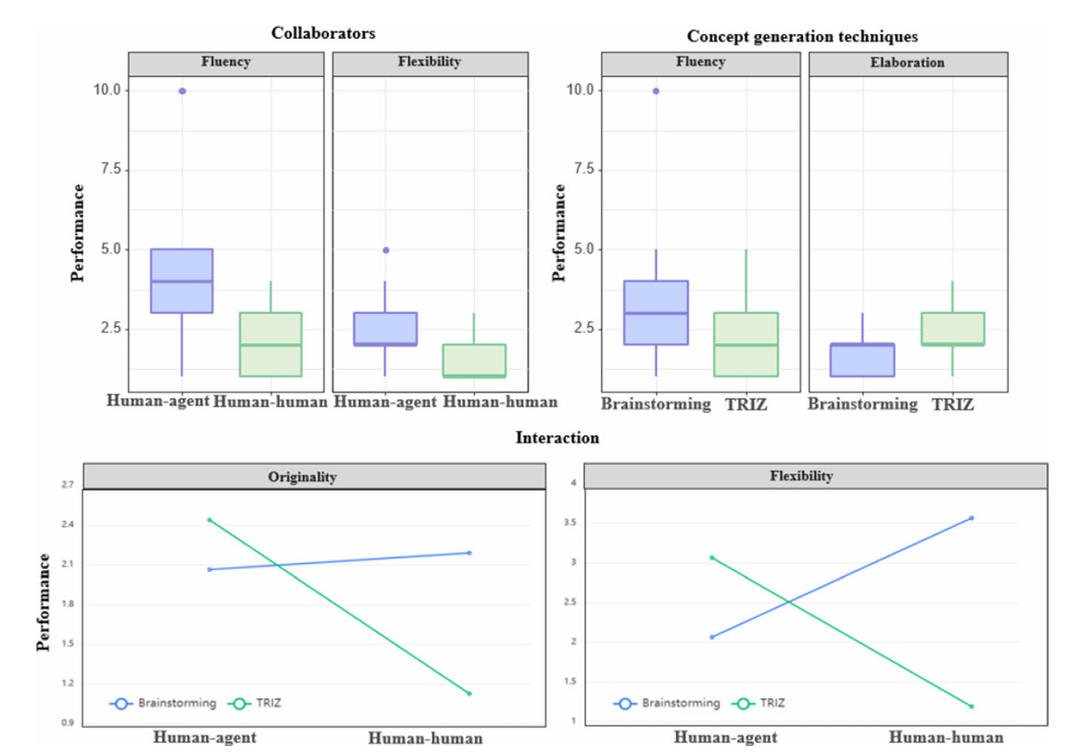

创意表现:HAC赢在效率,HHC赢在原创

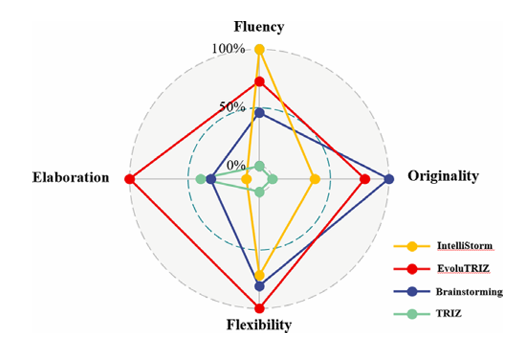

流畅性:HAC生成的方案数量(3.84 个)显著多于HHC(1.94个),p=0.005;头脑风暴也比TRIZ更能出想法(3.44个vs2.34个),p=0.002。

HAC和HHC是互补关系——HAC适合提升效率,HHC在原创性上不可替代,人类的直觉、情感共鸣和经验知识,仍是AI难以超越的;

后续研究可扩大样本(比如纳入不同文化背景的设计师),在真实设计场景中验证结论,还能探索更多CGT(如形态分析、SCAMPER)与LLM的结合,让“AI+设计”更精准落地!

原文链接:Comparing TRIZ and brainstorming in human–agent design collaboration:effects on cognitive processes and performance | AI EDAM | Cambridge Core

公司简介

凭借卓越的创新能力,恒挚科技已荣获多项发明专利、软件著作权和注册商标,入选国家高新技术企业等多项权威名单,并参与国家标准和团体标准的编制。公司长期服务于高校及科研院所,与中国人类工效学学会、中国心理学会、中国建筑学会等多个国家级学会深度合作,每年组织与参与40余场学术会议,推动技术交流与行业发展。

恒挚科技秉持“为科研事业尽一份力”的理念,致力于成为行业领先的科研支持型科技企业,助力国家科技进步与社会发展,携手各界伙伴共赴科技赋能的美好未来。

扫码关注我们