南京大学屠娟教授、朱景宁教授与顾宁院士课题组联合提出基于速度约束与运动补偿的超快超声定位显微成像算法,并在大鼠脑、肾等器官中实现了微血管网络的超分辨率成像,绘制高清晰“生命微观通路图”,为心脑血管及微循环系统相关的基础医学研究和重大疾病诊疗提供了全新显像工具。这一题为“Velocity-Constraint Kalman Filtering for Enhanced Bubble Tracking in Motion Compensated Ultrasound Localization Microscopy”的工作近日发表于Research期刊上(2025,8:0725,DOI:10.34133/research.0725)。

Citation:Zhu Y, Jiang L, Zhang Q,Yin J, Du B, Zhang G, Zhang H, Ding B,Lin H, Xue H, et al. Velocity-ConstraintKalman Filtering for Enhanced BubbleTracking in Motion-CompensatedUltrasound Localization Microscopy.Research 2025;8:Article 0725.https://doi.org/10.34133/research.0725

一、研究背景

超声检查因其安全无创、无电离辐射、操作便捷,已成为临床诊断的重要工具。然而传统超声成像技术存在一个关键瓶颈,即受限于物理衍射极限,其空间分辨率难以清晰显示组织器官内部细小的微循环血管网络,这些血管的直径往往只有头发丝的十分之一,但其微血流分布的变化往往与心、脑、肝、肾等器官的重大疾病密切相关。

而超分辨的超声定位显微成像(Ultrasound Localization Microscopy, ULM)技术,通过追踪微米尺度的超声造影剂微泡,并精确描绘这些微泡的运动轨迹,成功绘制高清“微血管通路图”。这项突破使研究人员首次能够利用超声成像清晰观察到脑组织、肿瘤微环境等关键部位的精细血流分布。但这项技术在实际应用中遇到了几个“卡脖子”难题:

-

“认错人”问题:当微泡数量多、血流速度快(如心脏附近)或图像有干扰时,容易混淆微泡运动轨迹。

-

“算得慢”瓶颈:重建一幅高清血管图需要大量计算,难以满足临床术中实时成像的需求。

-

“脉动”干扰:患者呼吸、心跳等自然运动会干扰微泡信号追踪,导致图像重建模糊。

这些技术瓶颈严重制约着ULM在临床中的广泛应用。正因如此,研发新一代更智能、更快速的超声定位显微成像技术已成为亟需突破的关键难题。

二、研究进展

针对以上挑战,南京大学科研团队提出了一项关键技术突破——融合运动补偿和速度约束的卡尔曼滤波超声定位显微成像(vc-Kalman ULM)算法。该方法的主要创新点包括:

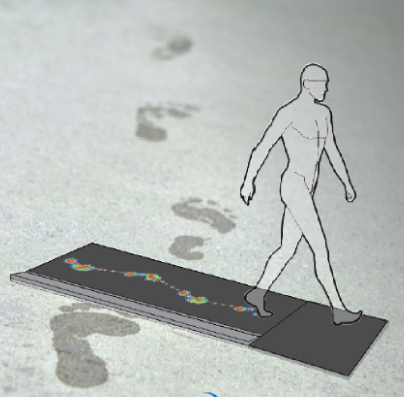

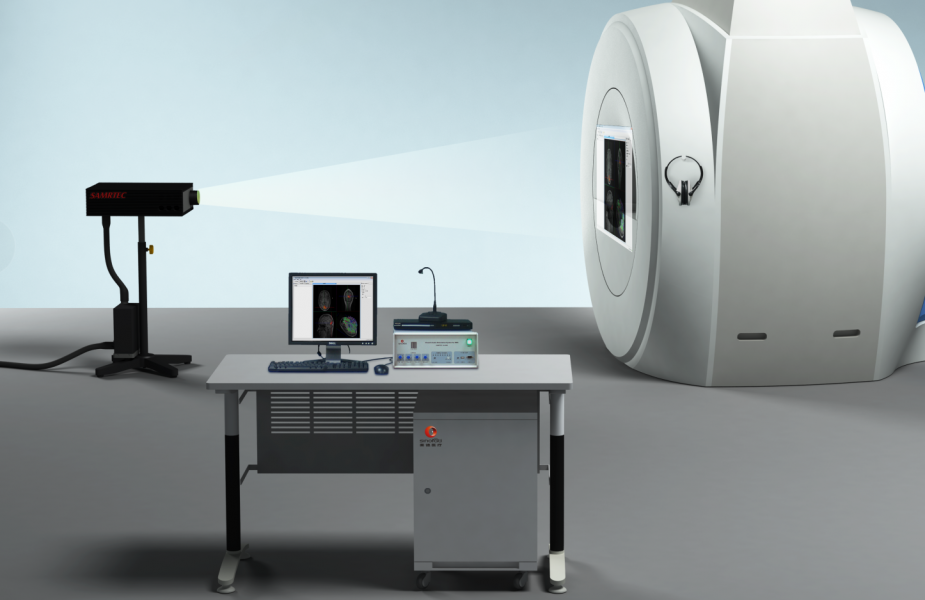

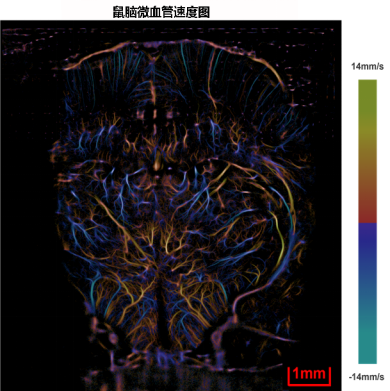

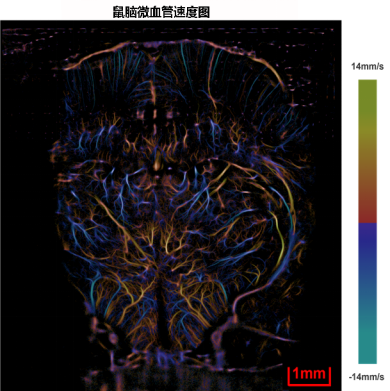

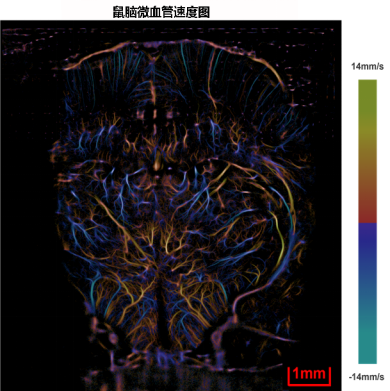

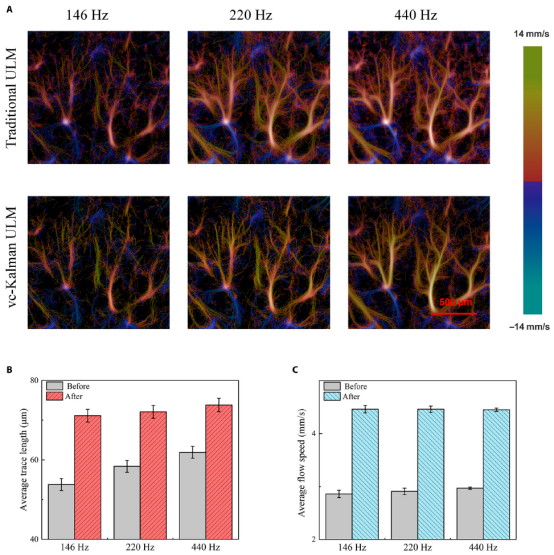

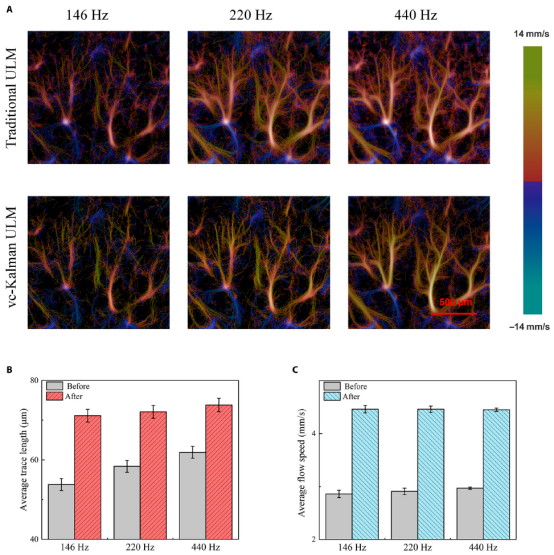

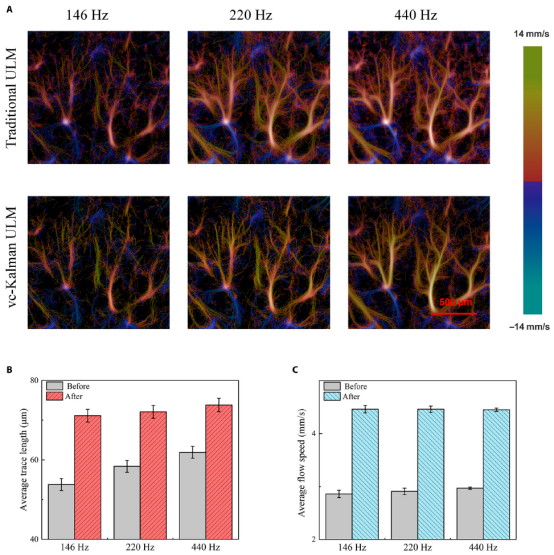

(1)速度约束卡尔曼滤波追踪算法:首先构建包含微泡空间位置和亮度特征的状态向量,通过“预测-匹配-校正”的递归优化框架,结合速度约束规则自动滤除“假信号”,精准追踪微泡轨迹。针对大鼠脑部微血管成像(图1)结果显示,vc-Kalman ULM可以有效提升微泡追踪准确度,清晰显示微血管网络空间分布及运动方向,并精准量化微血流速度变化。

图1 大鼠颅脑微血管速度图

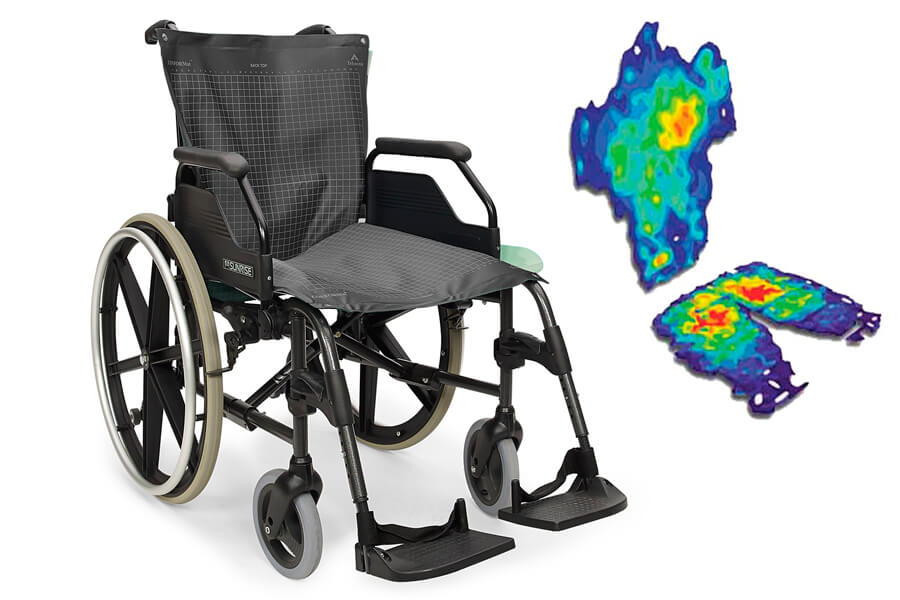

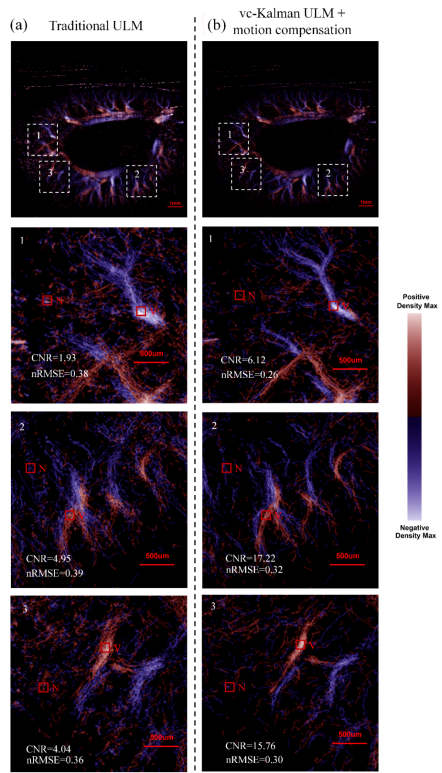

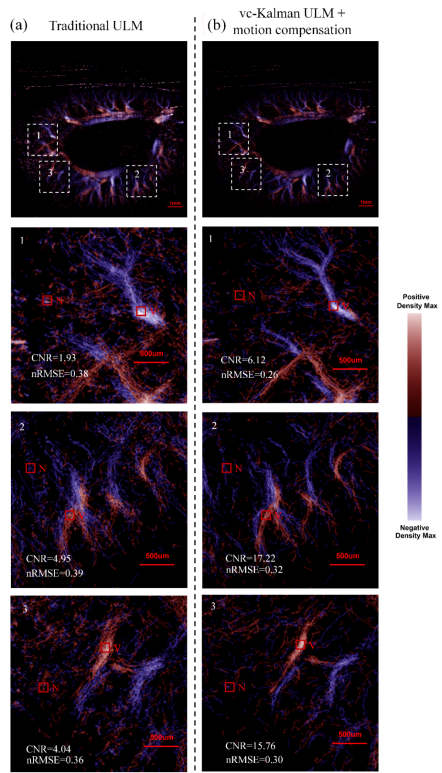

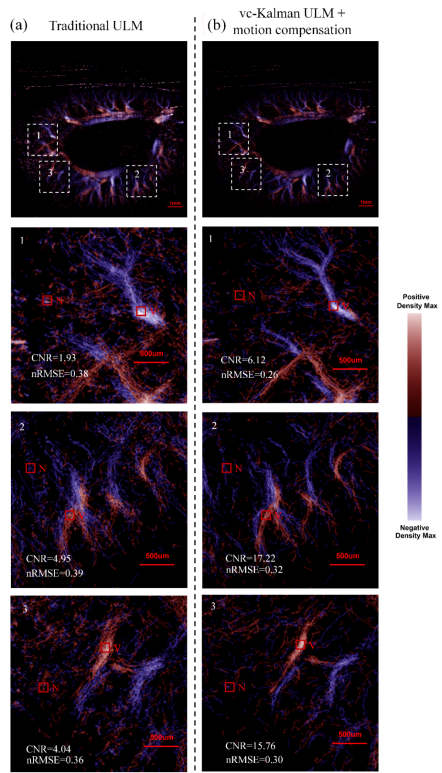

(2)自适应运动补偿机制:结合动态规划与互相关搜索,有效消除呼吸、心跳等组织生理运动带来的图像扰动,确保在心、肾等生理运动幅度较大的器官中也能重建出高精度的超分辨率血流通路图像。大鼠肾皮质中微血流成像(图2)实验结果显示,基于动态规划的互相关搜索过程可实现有效的运动补偿,成功抑制了大鼠肾脏因呼吸、心跳及轻微组织运动而产生的噪声和扰动,清晰显示微小血管的边缘轮廓,图像信噪比(CNR)和误差指标(nRMSE)全面优于传统算法。

图2 大鼠肾微血管传统算法与vc-Kalman算法对比

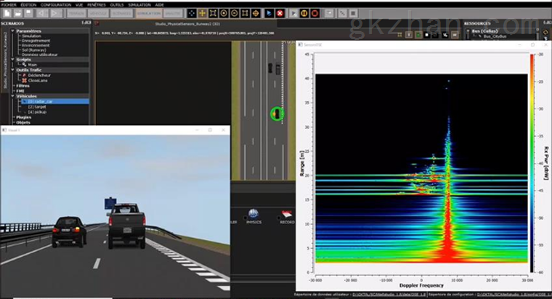

(3)低帧率条件下保持“稳、准、清”:本研究提出的vc-Kalman算法成功解决了传统ULM在低帧率成像时的轨迹匹配精度下降问题。通过融合微泡亮度特征与历史位置等多维信息,即使在146 Hz的帧率条件下也能实现可靠的微泡定位和微血流成像,这一突破将显著降低数据采集和传输要求,为便携式设备和术中实时成像铺平道路。图3展示了不同采样帧率下传统ULM方法与vc-Kalman ULM方法成像的结果对比,很明显vc-Kalman算法相较于传统算法具有更高的鲁棒性。

图3 不同帧率条件下,传统算法和vc-Kalman算法对比结果

三、未来展望

未来,研究团队将基于更强大的并行计算架构,持续优化GPU加速方案,进一步探索三维、多通道成像方案。基于这些技术创新,目标实现2000帧/秒的超高速三维ULM成像,构建便携式、高通量、高分辨率的“未来超声显微平台”,有力推动该技术在脑卒中预警、肿瘤筛查、术中导航等临床关键场景落地应用。

四、作者简介

屠娟,南京大学物理学院教授,声科学与工程系副系主任,中国声学学会常务理事,美国声学学会会士,IEEE医学超声技术委员会委员。屠娟教授的主要研究方向是医学超声、非线性声学、声空化及其相关效应在生物医学等交叉领域的应用等。曾获得包括国家科学技术进步奖二等奖、国际超声大会青年科学家奖、国际治疗超声学会Frederic Lizzi青年科学家奖、教育部自然科学一等奖,中国声学学会“魏荣爵奖”在内的多项国内外荣誉。任国际学术期刊Ultrasonics,J. Acoust. Soc. Am.,JASA Express Lett.和BME Frontiers副主编。

章东,南京大学物理学院副院长,二级教授。中国声学学会副理事长、国际非线性声学会议顾问委员会委员。主要研究方向为医学超声、非线性声学、声信号处理。曾入选教育部新世纪优秀人才计划,江苏省333高层次人才培养工程二层次;获批江苏省青蓝工程科技创新团队带头人,江苏省高等学校科技创新团队带头人;获教育部高等学校自然科学奖一等奖,江苏省科学技术三等奖等。任国际学术期刊Applied Acoustics副主编、Acoustical Physics编委、国家食品药品监督管理总局医疗器械技术委员会专家等职务。

朱景宁,南京大学生命科学学院教授、副院长,医药生物技术全国重点实验室固定PI。主要研究方向为运动疾病和精神障碍的神经机制与防治策略。主持科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目课题、国家自然科学基金重点项目、NSFC/RGC联合资助项目和江苏省杰出青年基金等。研究工作见于Neuron、Journal of Clinical Investigation、PNAS、Molecular Psychiatry、Science Advances、Current Biology和Advanced Science等一流学术期刊。兼任中国生理学会常务理事,中国神经科学学会常务理事,江苏省生理科学学会理事长等,以及Cerebellum副主编、Journal of Physiology高级编委、Neuroscience Bulletin编委和《生理学报》常务编委。

张潇洋,南京大学生命科学学院特聘研究员,博士生导师。兼任中国神经科学学会感觉与运动分会委员、中国老年医学学会眩晕/前庭医学分会委员、江苏省生理科学学会副秘书长、江苏省神经科学学会青年委员会副主任委员,以及《生理学报》青年编委。主要研究方向为情绪加工,及重大情绪情感疾病的神经生物学机制和防治策略研究。主持国家自然科学基金面上项目、国家重大科研仪器研制项目子课题和江苏省优秀青年基金等。代表性研究工作见于Neuron、PNAS、Molecular Psychiatry、Advanced Science、Pharmacological Research和Brain Behavior and Immunity等高影响力学术期刊。

公司简介

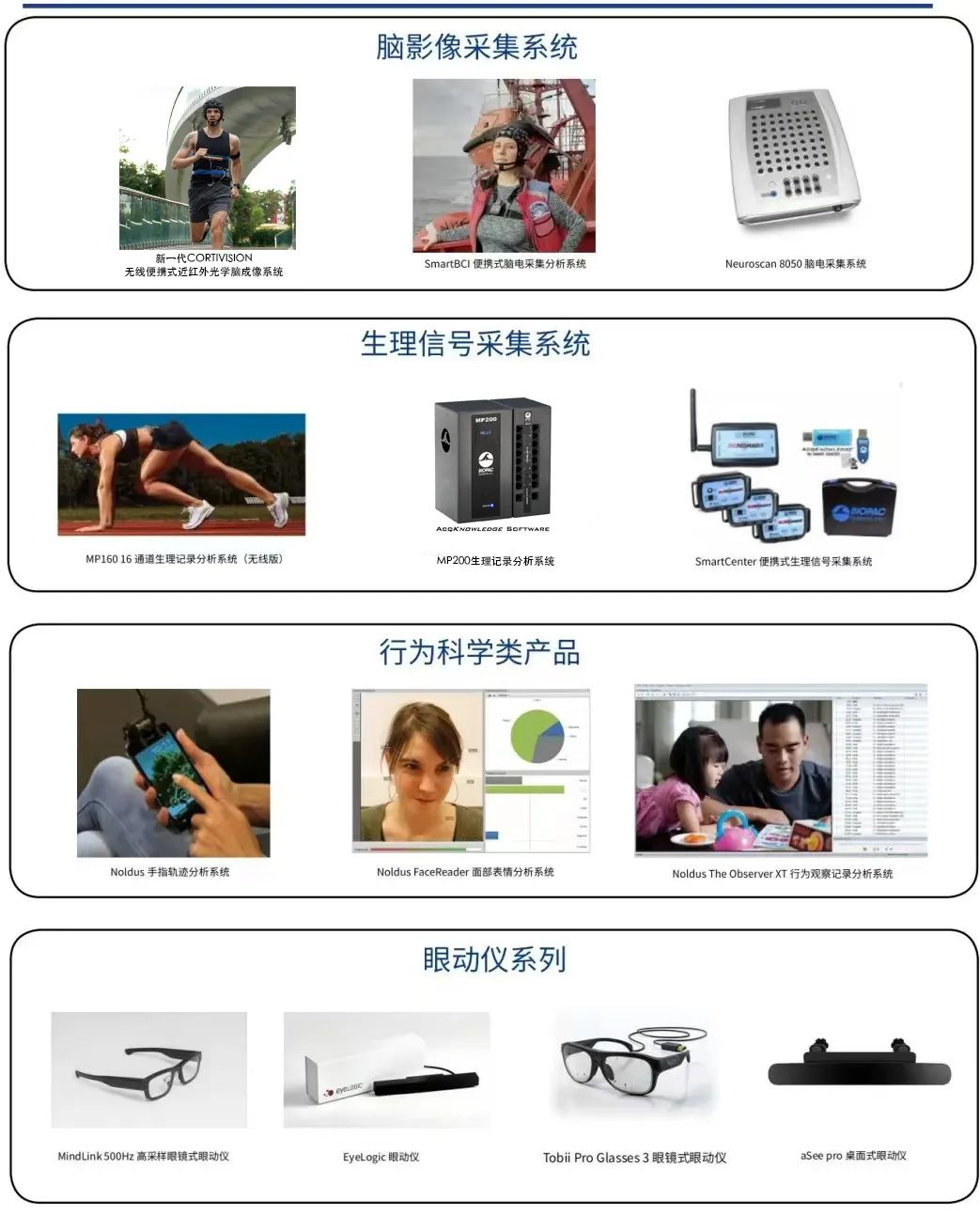

凭借卓越的创新能力,恒挚科技已荣获多项发明专利、软件著作权和注册商标,入选国家高新技术企业等多项权威名单,并参与国家标准和团体标准的编制。公司长期服务于高校及科研院所,与中国人类工效学学会、中国心理学会、中国建筑学会等多个国家级学会深度合作,每年组织与参与40余场学术会议,推动技术交流与行业发展。

恒挚科技秉持“为科研事业尽一份力”的理念,致力于成为行业领先的科研支持型科技企业,助力国家科技进步与社会发展,携手各界伙伴共赴科技赋能的美好未来。

扫码关注我们